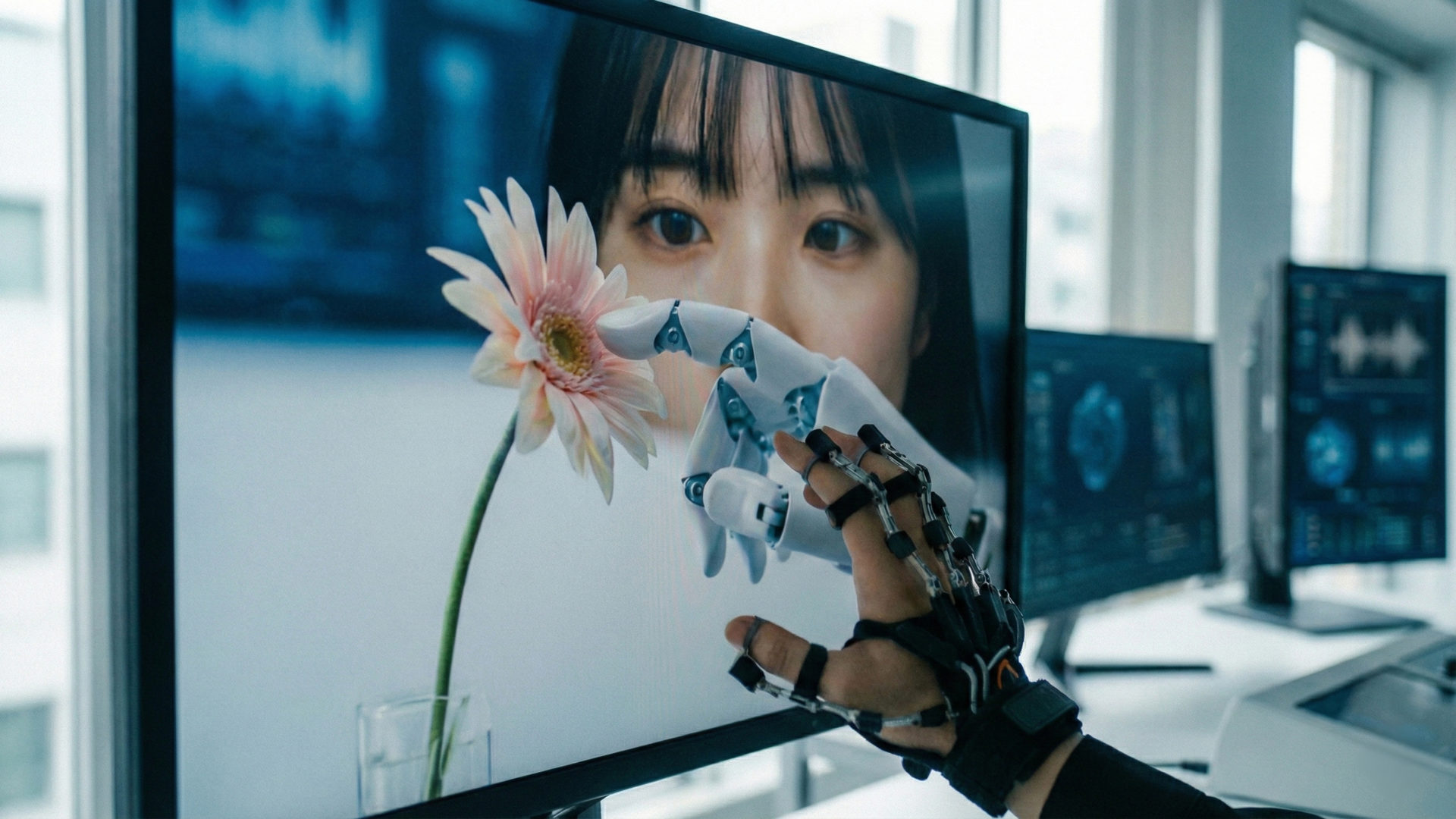

(画像はイメージです。)

私たちがスマートフォンを操作する際、画面上のボタンを押したような微かな振動を感じることがあります。あるいは、最新のゲームコントローラーが、キャラクターの歩く路面の硬さを正確に手に伝えてくることもあるでしょう。これらはすべて「ハプティクス(触覚技術)」と呼ばれる領域の成果です。これまでデジタル化の波は、主に視覚と聴覚の再現に心血を注いできました。しかし、人間が外界を認識し、実在感を抱くために最も根源的な要素は、実は「触れる」という体験に他なりません。

触覚技術の進化は、単なるエンターテインメントの彩りに留まらず、私たちの社会基盤を根底から書き換える可能性を秘めています。本記事の目的は、この急速に発展するテクノロジーの現在地を明らかにすることにあります。読者の皆様は、ハプティクスがどのように物理的な障壁を取り払い、人間の身体機能を拡張させていくのかを体系的に理解できるはずです。それは単なる知識の習得ではなく、次世代のビジネスチャンスや、未来の生活様式を予測するための強力な知的武器となるに違いありません。

この技術を理解することは、今後のデジタル・トランスフォーメーションの本質を捉えることと同義です。例えば、遠隔地にいる医師がロボットを通じて患者の患部の硬さを確認する、あるいはオンラインショッピングで服の生地の質感を確かめるといった未来は、すでに現実のものとなりつつあります。情報の「伝達」から体験の「共有」へ。触覚技術がもたらすパラダイムシフトの全貌を、最新の知見とともに明らかにしていきましょう。

音声による概要解説

振動刺激による触感の再現

ハプティクスの最も身近な形態は、振動を用いた触覚提示です。従来のスマートフォンのように単に震えるだけの技術から、現在は「HDハプティクス」と呼ばれる高精細な制御へと進化を遂げました。これは、リニア・レゾナント・アクチュエータ(LRA)や圧電素子(ピエゾ素子)を精密に駆動させることで、ザラザラとした質感や、カチッとしたスイッチの押し込み感を作り出す手法です。

人間が指先で感じる微細な振動の周波数を解析し、それを波形として再現することで、脳はあたかも特定の物体に触れているかのような錯覚を起こします。最新の研究では、摩擦力の制御を組み合わせることで、スマートフォンの滑らかなガラス面の上に、布のような抵抗感や金属の冷たさを疑似的に生成する試みも進んでいます。こうした技術の蓄積が、デジタル機器の操作性を飛躍的に向上させているのです。

脳の認識メカニズムを応用した疑似感覚

私たちが「何かに触れている」と感じる際、脳は皮膚にあるセンサーが受け取った物理的な刺激を解析しています。この仕組みを巧妙に利用するのが、現代の触覚技術の核心です。例えば、指先が平面を移動する際に特定のパターンで微細な振動を与えると、脳はその振動を「表面の凹凸」や「素材の摩擦」として解釈します。これは、視覚における錯視と同じように、触覚における「錯触」を引き起こしている状態だと言い換えられるでしょう。

この現象を制御するためには、単に震わせるだけではなく、皮膚の神経がどのように反応するかという生理学的な理解が欠かせません。指先の皮膚には、振動の速さに応じて反応する異なる種類の感覚細胞が存在します。これらを狙い撃ちするように振動の波形を設計することで、物理的な実体がないにもかかわらず、そこにあるはずの「感触」を脳内に描き出すことが可能になるのです。デジタルな信号が、生体信号へと変換されるこのプロセスこそが、次世代のインターフェースを支える基盤となっています。

触覚受容器の役割と信号の変換

人間の指先には、高周波の振動に反応する「パチニ小体」や、低周波のズレに反応する「マイスナー小体」といった感覚受容器が密集しています。これらは、いわば指先に備わった高性能なマイクのような存在です。最新のハプティクス技術は、これらの受容器が最も感度高く反応する周波数帯域を個別に刺激することで、極めてリアルな感触を作り出します。

従来の技術では、モーターの回転による大まかな振動しか表現できませんでしたが、現在の制御技術は、1秒間に数百回という精緻な振動を、波形レベルで自在に操ることができます。この波形の立ち上がりや減衰のさせ方を微調整することで、硬い壁に当たった衝撃や、柔らかなクッションに沈み込む感覚を、驚くほど正確に再現できるようになったのです。

デバイスを支えるハードウェアの進化

触感の再現精度を決定づけるのは、振動を生み出す「アクチュエータ」と呼ばれる部品の性能です。かつて主流だった小型の回転モーターは、動き出しや停止に時間がかかるため、歯切れの良い感触を表現することには向いていませんでした。そこで登場したのが、直線的な動きで素早く反応する「リニア・レゾナント・アクチュエータ(LRA)」です。

LRAは、バネの力と電磁石を利用して重りを往復運動させる仕組みで、特定の周波数において非常に効率よく、かつ明快な振動を発生させます。スマートフォンの画面を押し込んだ際の「カチッ」という手応えの多くは、この小さな部品が瞬時に動き、そしてピタリと止まることで生み出されています。この反応の「キレ」が、デジタル機器の操作を物理的なスイッチのように感じさせる鍵となっています。

圧電素子が実現する超高速な触覚フィードバック

さらに高度な表現を可能にするのが、電圧を加えると変形する性質を持つ「圧電素子(ピエゾ素子)」の活用です。この素子の最大の特徴は、LRAを遥かに凌ぐ応答速度と、広帯域な周波数表現にあります。わずか数マイクロ秒という極めて短い時間で反応できるため、人間の感覚では遅延を一切感じることのない、極めて自然なフィードバックが可能となります。

また、ピエゾ素子は振動の強弱だけでなく、音を奏でるように複雑な波形をそのまま物理的な動きに変換できるため、素材ごとの繊細な質感の違いを描き分ける能力に長けています。金属の鋭い響きから、紙の微かなざらつきまで、指先に伝わる情報の解像度を飛躍的に高めることができるこの技術は、高級なガジェットや医療機器の操作パネルなど、高い精度が求められる場面でその真価を発揮しています。

摩擦力の制御と素材感の再現

最近の興味深い研究動向として、振動に加えて「摩擦力」を変化させることで、より高度な触感を実現する手法が挙げられます。これは「静電摩擦(エレクトロバイブレーション)」と呼ばれる技術で、ディスプレイの表面に微弱な電圧をかけることにより、指先と画面の間に発生する摩擦力を瞬時に増減させます。

指を滑らせるスピードに合わせて摩擦を変化させると、画面はツルツルしているはずなのに、指先には「ベタつき」や「引っかかり」が感じられるようになります。これを微細な振動刺激と組み合わせることで、布の織り目や、サンドペーパーのような粗い質感、さらには液体の波紋のような流動的な感覚までもが表現可能になるのです。平面的なディスプレイが、まるで千変万化する素材の標本箱へと変わるような体験は、私たちの視覚体験に全く新しい次元の現実感をもたらします。

操作体験の質的変容と産業への広がり

こうした振動による触感再現技術は、単なる驚きの提供に留まらず、実用的な利便性を大きく向上させています。例えば、視覚を奪われている状況でも、指先の感触だけでメニューの項目を判別したり、重要な警告を直感的に察知したりすることができるようになります。これは、車の運転中や暗所での作業など、視覚リソースを他のタスクに割かなければならない状況下で、非常に強力な情報伝達手段となります。

さらに、産業デザインの現場では、実際の製品を作る前にデジタル上で触感を検証するプロトタイピングへの活用が進んでいます。衣服の生地の質感を遠隔地で確認したり、製品のスイッチの押し心地をソフトウェア上でシミュレーションしたりすることで、開発のスピードと質が劇的に改善されるでしょう。触覚がデジタル化され、自由に送受信できるようになった世界では、私たちの感性は物理的な距離という制約から解き放たれ、より豊かで多層的なコミュニケーションを享受できるようになるに違いありません。

力覚提示デバイスの進化

私たちが物理的な世界で活動する際、無意識のうちに頼りにしている感覚が「力覚」です。ドアの取っ手を回す時の手応え、ペンで紙に文字を書く際の摩擦、あるいは重い荷物を持ち上げたときに腕にかかる負荷。これらはすべて、対象物と自分との間に生じる力のやり取りとして認識されます。デジタル技術が視覚や聴覚の再現において驚異的な精度を達成した今、次なる境界線として注目されているのが、この「力」を仮想空間で再現する技術に他なりません。画面の中の物体が、単なる光の集まる映像ではなく、確かな質量と硬さを持った存在として立ち現れる現象は、私たちの身体感覚の根源を揺さぶり、デジタルとの関係性を根本から書き換えようとしています。

物理的な反発を生み出す緻密な制御メカニズム

力覚提示の核心は、ユーザーが動かそうとする力に対して、計算された「抵抗」を物理的に発生させる点にあります。この仕組みを実現するのが、高精度なモーターとセンサーを組み合わせた駆動ユニットです。仮想空間内の物体に触れた際、システムはその物体の物理特性を瞬時に計算します。例えば、それが硬い大理石であれば指を強く押し返し、反対に柔らかなスポンジであればわずかな抵抗とともに指の沈み込みを許容するといった高度な制御が行われます。このとき、モーターの回転力であるトルクを1000分の1秒単位という極めて短いサイクルで微調整することで、現実の物理法則と矛盾しない手応えを作り出しているのです。

この再現において何よりも重要なのが、応答の速さと精細さの共存と言えます。人間の指先は、視覚以上に情報の遅れに対して敏感であり、わずかなズレが不自然な感覚や操作の違和感に直結します。そのため、デバイスには現在の指の位置や速度を正確に把握するセンサーと、瞬時に力を発生させる駆動部が一体となって組み込まれています。単に震えるだけの振動技術とは異なり、実際に指の動きを止めたり、特定の方向に引き寄せたりする物理的な拘束力を持たせることが、力覚提示デバイスの真骨頂であると断言できます。

固定型アームから身体との一体化へ遂げた変遷

かつて力覚提示デバイスといえば、机にボルトなどで固定された大型の多関節アーム装置を指すのが一般的でした。ユーザーはアームの先端にあるグリップを握り、限られた可動範囲の中で仮想物体の形状を確認していました。このような据え置き型の装置は、非常に強力で安定した力を提示できる一方で、腕を自由に振り回したり、広い空間を歩き回ったりする動作には不向きでした。技術的な制約が、ユーザーの身体を特定の場所に縛り付けていた事実は否めません。

しかし、マイクロモーターの高性能化や高強度繊維を用いたワイヤー駆動技術の登場により、デバイスは劇的な小型化と軽量化を遂げました。現在、主流となりつつあるのは、手袋のように装着するグローブ型や、関節の動きをサポートする外骨格型といったウェアラブルデバイスです。これらは装着者の手の動きを一切妨げることなく、各指の関節に独立した抵抗を加えることが可能です。ユーザーはあたかも自分の手そのものが仮想空間に拡張されたかのような感覚を得ることができ、何にも縛られることなくデジタルな物体を掴む、操るといった複雑なタスクに従事できるようになりました。この進化は、デジタル体験を「鑑賞」から「参加」へと変容させた歴史的な一歩です。

テレイグジスタンスが変える遠隔操作の精度

遠隔地にいるロボットを自分の分身のように操る「テレイグジスタンス(遠隔臨場感)」の分野において、力覚提示は単なる付加機能ではなく、成功を左右する不可欠な要素として位置づけられています。例えば、災害現場で瓦礫の下から要救助者を助け出す際、ロボットの指先が対象物にどの程度の力で触れているかを正確に把握できなければ、繊細な救助活動は困難を極めます。力覚提示デバイスがあれば、ロボットが受けている反力がそのまま操縦者の手に伝わるため、肉眼では確認できないような微細な力加減の調整が直感的に可能になります。

この情報の往復を支えるのが「バイラテラル制御」と呼ばれる高度な通信技術です。操縦者の動きをロボットに伝える指令と、ロボットが受けた力を操縦者に返すフィードバックを、双方向で極めて高い同期精度をもって行います。最新の研究では、たとえ通信の遅延が発生する環境であっても、予測モデルを用いて違和感を最小限に抑える試みがなされています。触覚の共有が物理的な距離という壁を無効化することで、専門的な技能を持つ人々が、世界中のどこからでも即座に現場へ介入できる社会が現実味を帯びてきました。

医療教育と手術支援における確かな手応えの継承

医療シミュレーションの世界では、力覚提示デバイスが若手医師のトレーニング手法を劇的に進化させています。従来の手術訓練は、模型や動物標本を用いることが一般的でしたが、これらはコストや衛生面での制約に加え、人体の微妙な個体差を再現するには限界がありました。最新の力覚シミュレーターを用いれば、脂肪、筋肉、血管といった組織ごとの異なる弾力や、メスを入れた際の特有の抵抗感を、何度でもリスクなく繰り返し体験できます。この経験は、単なる知識の蓄積を超えて、指先の感覚を通じた身体的な記憶として定着します。

また、実際の手術支援ロボットにおいても、術者の指先に組織の硬さをフィードバックする研究が加速しています。例えば、腫瘍と正常な組織の境界を指先の感覚で識別したり、縫合糸のテンションを適切に保ったりする行為は、視覚情報だけでは補いきれない熟練の感覚に大きく依存しています。力覚提示技術が医師の指先に確かな実感を取り戻すことで、より安全で精密な治療が実現される時代が近づいています。デジタル化が一度は遠ざけた手触りを、最先端の技術が再び呼び戻そうとしている姿は、非常に示唆に富んでいると言えるでしょう。

脳が認識する実在感と身体性の拡張

なぜ私たちは、デバイスが作り出す人為的な抵抗を、本物の物体の存在として受け入れてしまうのでしょうか。そこには、脳の予測と感覚入力の統合という、極めて洗練された認知の仕組みが関わっています。脳は自らが筋肉を動かす際、その結果として返ってくる感覚を無意識に予測しています。デバイスがその予測通りの反力を正確なタイミングで返すと、脳は自分の動きが外界に干渉したという確証を得て、その対象物を実体として認めます。

この現象は「身体的所有感」と呼ばれ、バーチャル空間での没入感を決定づける大きな要因となります。視覚情報がどれほど美しくても、手が物体を突き抜けてしまうようでは、脳はその世界を偽物だと即座に見破ってしまいます。しかし、指先に確かな抵抗が加わった瞬間、仮想の世界は触れられる現実へと昇華されます。この実在感の獲得こそが、人間がデジタル空間を単なる映像の投影場所ではなく、活動の場として信頼するための鍵となります。力覚技術は、私たちの意識とデジタル世界の境界を溶かし、新しい形の自分らしさを定義する大きな助けとなります。

技能承継を加速させる力覚のアーカイブ

製造現場や伝統工芸の現場では、熟練者が持つ力加減という暗黙知の継承が長年の課題となっています。言葉や映像では伝えきれないこの繊細な感覚を、力覚データとして記録・再生する試みが大きな注目を集めています。名匠が作業を行う際の力の入れ方、引き方をミリ単位の精度で数値化し、それを後継者の装着するデバイスで再現するのです。後継者は熟練者の動きをなぞるだけでなく、その時にかかっていた力の波形を自分の筋肉で直接感じ取ることができます。

これは、いわば感覚の録音・再生と呼べるような画期的な手法です。かつては数十年という長い歳月をかけて体得していた勘やコツを、より短期間で、かつ客観的なデータに基づいて学ぶことが可能になります。デジタル技術が単に効率化を追求するだけでなく、人間が育んできた深い知恵や技能を守り、次世代へと繋ぐための新しいメディアとしての役割を果たし始めている事実は、特筆に値します。物理的な重みを伴う情報の伝達は、これからの教育や産業のあり方を根底から変えていくに違いありません。

未来のインターフェースが目指す究極の透明性

力覚提示デバイスの進化が目指す最終的な地点は、ユーザーがデバイスの存在を完全に忘れてしまうような、極めて自然な操作感の実現です。現在のウェアラブルデバイスは、まだ装着に伴う重量や違和感が課題として残っていますが、将来的には人工筋肉やソフトロボティクスの技術を応用した、皮膚のように薄く柔軟なデバイスの登場が現実味を帯びてきました。日常生活のあらゆる場面で、必要なときだけ物理的な手応えが現れ、不要なときは衣服のように身体に馴染んでいる。そのような透明な技術への道筋が見え始めています。

私たちは今、情報の扱いが視覚的な平面から、触覚的な立体へと移行する歴史的な転換点に立っています。力覚提示デバイスがもたらす力の伝達は、私たちのコミュニケーションをより重層的で、確かな温もりを持ったものへと変容させていくでしょう。デジタル空間が真の重みを持ち、私たちの身体感覚が場所の制約を超えて拡張される未来。指先から伝わる小さな反発は、私たちが新しい現実へと踏み出すための、力強い鼓動のように感じられます。テクノロジーが人間の感覚を疎外するのではなく、むしろその豊かさを再発見させてくれるプロセスは、これからも私たちの好奇心を刺激し続けるはずです。

超音波を用いた非接触型ハプティクス

物理的なデバイスに触れることなく、何もない空間で「感触」を得る。一昔前であればSF映画の中の空想に過ぎなかったこの光景が、現在、超音波技術の進展によって現実のものとなりつつあります。私たちが普段、音として認識している超音波を、情報の伝達手段としてだけでなく「物理的な力」として活用する試みが、インターフェースの歴史を大きく塗り替えようとしています。

この技術の根幹にあるのは、人間には聞こえない高い周波数の音波が持つエネルギーを、特定の地点に集中させる制御技術です。掌をかざした瞬間に、目には見えない空気の壁や、ボタンのクリック感、あるいは柔らかな物体の質感が伝わってくる。その驚くべき体験の裏側には、緻密な計算と物理法則の応用が隠されています。

音響放射圧が創り出す「触れる」物理学

非接触で触覚を生み出す魔法の正体は、「音響放射圧」と呼ばれる物理現象です。音は空気の振動ですが、この振動が物体に当たって反射したり吸収されたりする際、その物体を押し出す微小な力が発生します。通常、この力は非常に小さく、私たちが日常生活で感じることはまずありません。しかし、数百個から数千個もの小さな超音波素子を一斉に、かつ精密に制御して動かすことで、その力を一点に集約させ、人間の皮膚が感知できるレベルまで増幅させることが可能になりました。

この素子の集まりを「フェーズドアレイ」と呼びます。それぞれの素子から出る音波のタイミングをマイクロ秒単位でずらすことで、音の波が重なり合い、特定の空間で最大のエネルギーを持つ「焦点」を作り出します。この焦点の位置を自在に移動させることで、空中にある物体の輪郭をなぞったり、動きを表現したりすることができるようになるのです。

皮膚の受容器を欺く振幅変調の技術

単に超音波を一点に集めるだけでは、人間の皮膚は十分な感触を得られません。なぜなら、人間の触覚受容器、特に振動を感知する神経は、一定の圧力よりも「変化する刺激」に対して敏感に反応する性質を持っているためです。そこで重要になるのが「振幅変調」という手法です。これは、超音波の強さを数百ヘルツ(1秒間に数百回)という速さで細かく変化させる技術を指します。

この高速な強弱の変化が皮膚に伝わると、脳はそれを「物体に触れた際の振動」や「表面のザラつき」として解釈します。最新の研究では、この変調のパターンを複雑に組み合わせることで、単なる一点の刺激ではなく、布の柔らかさや水の波紋のような、より高度で情緒的な質感を再現する試みが続けられています。目に見えない空気の塊が、脳内では確かな「手触り」として再構築されるプロセスは、まさに人間工学と物理学の融合と言えるでしょう。

衛生管理のパラダイムシフトと公共空間の変革

非接触型ハプティクスが最も切実に求められている領域の一つが、医療現場や公共施設における衛生管理です。不特定多数が指で触れる銀行のATM、エレベーターのボタン、あるいはセルフチェックアウトの端末などは、接触による感染症のリスクが常に懸念されてきました。しかし、空中に浮かぶ映像に触覚を持たせることができれば、物理的な接触を完全に排除しながら、ボタンを押したという確かなフィードバックをユーザーに提供できます。

特に手術室などの高度に滅菌された環境では、医師が機器を操作するたびに手袋を替えたり、物理的なスイッチを消毒したりする手間が大きな負担となってきました。空中でジェスチャー操作を行いながら、その操作が受理されたことを指先で感じ取れるシステムは、医療従事者の作業効率を飛躍的に向上させ、集中力を維持する手助けとなります。利便性と安全性を高い次元で両立させるこの技術は、これからの社会基盤を支える重要なパーツとなるに違いありません。

視覚と触覚の完全な同期による身体性の拡張

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)の体験において、視覚情報と触覚情報の不一致は、没入感を妨げる最大の要因です。映像の中では物体に触れているのに、現実の手には何の感触もないという「違和感」が、脳にストレスを与えてしまいます。超音波ハプティクスは、このギャップを埋めるための有力な解決策となります。

空中に投影された3次元映像の位置に合わせて超音波の焦点を動かすことで、ユーザーは仮想の物体を「撫でる」感覚や、空中のスライダーを操作する抵抗感をダイレクトに得ることができます。ウェアラブルデバイスのように重い装置を身につける必要がないため、ユーザーはより自然体でデジタル空間に介入することが可能です。この「デバイスからの解放」こそが、メタバースやデジタルツインといった次世代の生活圏において、人間が本来持っている身体性を十全に発揮するための鍵となるでしょう。

空間解像度の向上と今後の技術的課題

現在の超音波ハプティクスは、まだ克服すべき課題も残されています。その一つが、触覚の「解像度」です。現在の技術では、数センチメートル程度の範囲に力を集中させることは容易ですが、針の先のような鋭い感覚や、極めて細かな凹凸を再現するには、より多くの素子を高密度に配置し、さらに複雑な干渉パターンを制御する必要があります。

また、出力される力の強さにも限界があります。現状では、空中のボタンを押すような軽い刺激は十分に再現可能ですが、重い扉を開ける際の強い反力や、物体の質量を支えるような大きな力を生み出すには、さらなる電力効率の改善と発熱対策が求められます。しかし、これらの課題に対する研究は世界中で加速しており、複数のフェーズドアレイを連携させて全方位から刺激を与えるシステムや、AIを用いて最適な波形を瞬時に生成する試みなど、技術のブレイクスルーは目前に迫っています。

触覚インターフェースが描き出す新しい表現形式

超音波による非接触触覚は、単なるボタンの代替品に留まらず、新しい芸術やコミュニケーションの形式を生み出す可能性を秘めています。例えば、博物館や美術館において、貴重な展示物に直接触れることは許されませんが、その表面の質感をデジタルデータとして再現し、超音波で来場者に提示することができれば、鑑賞体験はより深いものへと進化します。

また、広告やエンターテインメントの分野においても、映像に合わせて風のような感触や、何かが横切る気配を演出することで、これまでにない心理的インパクトを視聴者に与えることができるでしょう。物理的な実体を伴わずに感覚だけを伝送できるこの技術は、私たちの想像力を物理の制約から解き放ち、感性の地平を広げる役割を担っています。

デジタルと肉体が溶け合う未来の予感

私たちは今、情報の「提示」が視覚や聴覚という受動的な枠組みを超え、触覚という能動的な領域へと完全に統合される歴史的な転換点に立っています。超音波を用いた非接触型ハプティクスの進化は、人間が機械を「操作する」という一方的な関係から、環境そのものが私たちの感覚に「呼応する」という、より有機的で親密な関係への移行を象徴しています。

何もない空間に手を伸ばし、そこに確かな温もりや手応えを見出す。その時、デジタルと現実の境界線は意味を失い、私たちの世界はより多層的で豊かなものへと変容していくはずです。指先から伝わる見えない力の鼓動は、テクノロジーが単なる道具ではなく、人間の感性を拡張し、世界との繋がりを再定義するためのパートナーであることを示しています。この見えない糸が紡ぎ出す未来は、私たちの生活をより直感的に、そしてより人間らしいものへと導いてくれるに違いありません。

遠隔医療における触覚共有の重要性

触診のデジタル化による診断精度の向上

医療の本質は古来より「触れる」という行為に深く根ざしてきました。医師は自らの指先を通じて、患者の脈動を読み取り、腹部の張りや皮膚の微細な温度変化を感じ取ることで、目には見えない病の兆候を捉えてきた歴史があります。現代の高度にデジタル化された医療現場においても、この「手触り」から得られる情報の価値は些かも衰えていません。しかし、物理的な距離を隔てた遠隔医療の世界では、長らく視覚と聴覚のみが情報の主役であり、触覚の欠如が大きな障壁となって立ちはだかってきました。

患部を直接触って診察する触診は、組織の硬さや弾力、さらには周辺組織との癒着の有無までをも敏感に察知する非常に優れたセンサーの役割を果たします。例えば、悪性腫瘍はその周囲の健康な組織に比べて硬い質感を持ち、独特の抵抗感を示すことが臨床的に知られています。こうした感触こそが、画像診断だけでは確信を持てない局面において、医師に決断を下させる重要な根拠となります。触覚を共有する仕組みが導入されれば、医師は数千キロ離れた診察室に身を置きながら、まるで患者のすぐ隣に座っているかのような解像度で診察を進めることが可能になるでしょう。

バイラテラル制御が支える術者の直感的操作

遠隔手術の実現において、技術的支柱となるのがバイラテラル制御と呼ばれる仕組みに他なりません。これは、医師が操作するコントローラーの動きをロボットアームに伝える指令と、ロボットアームが患部に触れた際の反応を医師の手元へ返すフィードバックを、双方向で行う技術を指します。いわば、医師と患者の間で物理的な力のやり取りをリアルタイムで循環させる対話の回路を構築する試みと言えます。

最新の研究では、ロボットアームの先端に配置された超小型センサーが、数ミリグラム単位の微小な応力変化を感知できるようになりました。この微細な信号を瞬時に処理し、医師の手元のデバイスで再現することで、組織を引っ張る際の粘り気や、血管が拍動するわずかな振動までもが忠実に伝わります。この力の共有があるからこそ、医師は力加減を誤って組織を傷つける不安から解放され、自身の技術を最大限に発揮して執刀に集中できるのではないでしょうか。視覚情報に頼り切らない直感的な操作性は、手術の安全性を担保する上で極めて重要な要素となります。

通信インフラの進化と遅延の克服

遠隔医療において最大の技術的課題となるのが、通信の遅延による感覚の乖離です。医師が操作してからロボットが動くまでの時間、そしてロボットが感じた感触が医師の手元に届くまでの時間にズレが生じると、感覚の不一致から重大な操作ミスを招く恐れがあります。特に力覚の情報は、映像よりも遅延に対して敏感であり、わずか数ミリ秒の遅れがシステム全体の不安定化を引き起こす原因となりかねません。

この課題を解決するために、5Gや次世代の6Gといった超高速・低遅延な通信インフラの活用が不可欠なピースとなっています。さらに、人工知能を用いて通信のネットワーク状況を先読みし、感覚のズレを数学的に補償する高度なアルゴリズムの研究も進んでいます。地理的な距離を感じさせないほどの滑らかな情報の同期が達成されたとき、遠隔手術は真の意味で現場での手術と同等の信頼性を獲得します。インフラの進化は、触覚共有という構想を現実の医療サービスへと押し上げる強力なエンジンとして機能しているのです。

地理的制約を超えた高度医療の均質化

触覚共有技術がもたらす社会的意義の中で最も大きいのは、医療格差の解消にあります。高度な専門スキルを持つ外科医は往々にして都市部に集中しており、離島やへき地、あるいは開発途上国においては、適切な手術を受けられない患者が数多く存在するのが現実です。もし、触覚を伴う遠隔手術が標準的な医療となれば、住んでいる場所に関わらず、世界最高峰の医療サービスを等しく享受できる未来が訪れます。

国境を越えた感覚の転送は、災害現場や紛争地域といった医師が直接立ち入ることが困難な場所においても、迅速な救命処置を可能にします。物理的な肉体がどこにあろうとも、その技能と感覚を瞬時に現場へ送り込めるパラダイムシフトは、医療の歴史において極めて大きな転換点となるに違いありません。これは単なる利便性の向上ではなく、すべての人に質の高い医療を届けるという、人道的な要請に応えるための技術革新であると言えるでしょう。

熟練の技を数値化する技能教育の変革

触覚技術の進化は、医療現場の最前線だけでなく、次世代を担う医師の教育システムにも革新をもたらします。これまでの技能承継は、熟練の医師が持つ感覚的なコツを言葉で伝え、長年の経験を通じて体得するしかありませんでした。しかし、触覚をデジタルデータとして記録できるようになれば、名医が手術中に感じている絶妙な力加減を、研修医がシミュレーターを通じてそのまま体験することが可能になります。

これくらいの強さで組織を剥離する、あるいはこの感触があれば癒着を疑うといった、長年の経験に裏打ちされた暗黙知が、数値化された教材として共有される時代が来ています。教育のデジタル化によって学習曲線は飛躍的に短縮され、世界中のどの地域でも、均質で高い水準の医療技能を維持できる体制が整うでしょう。触覚データは、人類が蓄積してきた医学の叡智を保存し、劣化させることなく次世代へと受け継ぐための新しい記録媒体としての役割を担い始めています。

人間中心のケアを実現するデジタル触覚の役割

遠隔医療における触覚共有は、決して人間を機械に置き換えるための技術ではありません。むしろ、機械というフィルターを介しながらも、医師の持つ繊細な感覚や慈しみの心を、距離の壁を超えて患者に届けるための手段です。触れるという行為が持つ安心感や信頼感は、治療における精神的な治癒プロセスにおいても欠かせない要素ではないでしょうか。

テクノロジーが進化すればするほど、医療の現場にはより深い人間らしさが求められるようになります。触覚技術がもたらすリアルな身体感覚は、デジタルな空間を体温の宿る場所へと変容させ、医師と患者の絆をより強固なものにしていくはずです。指先から伝わる微かな反応の共有が、人命を救い、医療の未来を明るく照らす。そんな新しい医療の形が、今まさに私たちの目の前で確かな現実として形作られようとしています。技術と倫理が手を取り合うことで、医療の可能性は無限に広がっていくに違いありません。

バーチャル空間での身体性の獲得

デジタル技術の進化によって、私たちは視覚的にはほぼ完璧な仮想世界を構築できる段階に達しました。ヘッドマウントディスプレイを装着すれば、目の前には現実と見紛うばかりの美しい景色が広がります。しかし、その輝かしい映像美の裏側で、多くのユーザーを悩ませてきたのが、身体の感覚と視覚情報の乖離から生じる「VR酔い」や、どこか冷めた没入感の欠如でした。この課題を解決し、バーチャル空間を単なる映像体験から「もう一つの現実」へと昇華させる鍵となるのが、触覚技術を通じた身体性の獲得に他なりません。

私たちが現実世界で自分の身体を自分自身のものだと認識できるのは、自分の意志で動かした手が何かに触れ、そこから確かな手応えが返ってくるという一連のフィードバックが成立しているためです。この循環がデジタル空間でも再現されたとき、脳は初めて仮想の肉体を自らの延長として受け入れ、その世界を真に実在するものとして認め始めます。

視覚と触覚の不一致が招く感覚の混乱

人間が空間を認識するプロセスは、複数の感覚器官による情報の統合に基づいています。視覚から得られる「物体との距離感」と、筋肉や皮膚が感じる「接触の感触」が完全に一致したとき、脳は深い安心感とともに環境を把握します。ところが、これまでのVR空間では、映像として手がコップに触れているにもかかわらず、実際の手には空気の感触しかないという事態が常態化していました。

この情報の矛盾は、脳に極度の負荷をかけることになります。自分の行動に対する予測と、実際に返ってくる感覚が食い違うことで、自律神経が乱れ、激しい不快感や吐き気を伴うVR酔いが引き起こされるのです。この不一致を解消するためには、映像の美しさを追求するのと同等以上に、指先に届く物理的な抵抗や振動、すなわちハプティクス情報の統合が極めて重要な役割を果たします。

予測と現実の誤差を埋めるハプティクスの役割

私たちは何かを触ろうとする際、無意識のうちに「これくらいの硬さだろう」「これくらいの重みがあるはずだ」という予測を立てて行動に移します。この脳内のシミュレーションと、実際の接触によって得られる感覚信号が合致した瞬間、脳内で「身体的所有感」が生成されます。つまり、バーチャルな手が自分の手であるという確信は、物理的な手応えによって初めて裏付けられる仕組みです。

ハプティクス技術は、この「予測と現実の誤差」を埋めるための架け橋となります。指先に微細な振動を加えたり、皮膚をわずかに引っ張ったりすることで、物体に触れたという事実を脳に突きつけるのです。このフィードバックが加わるだけで、ユーザーは単に映像を見ている観測者から、その世界に干渉し影響を与える当事者へと変貌を遂げます。デジタルな信号が肉体的な実感へと変わるこのプロセスこそが、身体性獲得の核心と言えるでしょう。

脳が仮想空間を実在と認める認知メカニズム

興味深いことに、人間の脳は非常に柔軟な可塑性を持っており、視覚と触覚が同期していれば、本来の自分の体とは異なるアバターの姿であっても、それを自らの身体だと錯覚する性質があります。これは心理学の実験でも証明されている現象ですが、バーチャル空間においてはこの錯覚こそが、高い没入感を生み出す源泉となります。

仮想の物体に指先で触れ、その質感を確かめることができれば、脳は「この世界には物理法則が存在する」と認識し、警戒心を解いてその空間に順応し始めます。この状態に達すると、ユーザーは意識的に操作を考える必要がなくなり、現実世界と同じように直感的な振る舞いが可能になります。身体性が確立された空間では、デジタルな情報の重みが物理的な質量を伴って感じられるようになり、体験のリアリティは別次元のものへと引き上げられます。

プロアスリートのトレーニングにおける劇的な効果

この身体性を伴うバーチャル体験は、単なるエンターテインメントの枠を大きく超えた実益をもたらします。特に、一瞬の判断と正確な身体操作が求められるプロアスリートのトレーニングにおいて、その価値は計り知れません。視覚的なシミュレーションに触覚フィードバックを加えることで、実際の競技に近い負荷や感触を再現し、筋肉の動かし方やタイミングを脳に深く刻み込むことが可能になります。

例えば、野球のバッティング練習において、ボールがバットに当たった瞬間の衝撃やしなりを手元で感じることができれば、スイングの修正はより具体的で実効性の高いものとなります。身体を通じた体験として記憶されたスキルは、単に頭で理解した知識よりも遥かに定着しやすく、本番の試合でも無意識に発揮される能力となります。デジタル空間での反復練習が、そのまま現実のパフォーマンス向上に直結する。そんな未来のトレーニング形態が、触覚技術の進化によって実現されつつあります。

運動学習における感覚統合の重要性

スポーツの技術向上には、運動指令とその結果得られる感覚の誤差を修正し続けるプロセスが欠かせません。この運動学習において、触覚情報は視覚情報よりも早く脳に到達し、迅速な動作修正を可能にする特性があります。ハプティクスが導入されたバーチャル環境は、まさにこの高速なフィードバックループを安全かつ効率的に回すための、理想的な実験場となるのです。

高所作業や危険現場における安全な疑似体験

産業分野においても、身体性を伴うシミュレーションは安全教育の在り方を根本から変えています。高所作業や高電圧を扱う現場、あるいは化学プラントのような、一歩間違えれば命に関わる危険な環境を再現したトレーニングにおいて、触覚は「恐怖」や「緊張感」を正しく伝えるための重要なスパイスとなります。

映像を見るだけの研修では、どこか他人事のような感覚が拭えませんが、実際に足元が不安定に震えたり、操作ミスをした際に強い衝撃が伝わったりする環境では、受講者は本能的な危機感を覚えます。この身体的な緊張感を伴う学習は、脳に強烈なインパクトを残し、実際の現場での不注意を未然に防ぐための強力なブレーキとして機能します。危険を「知識」として知るのではなく、「体験」として身体に覚え込ませることで、事故の発生率は飛躍的に低下することが、多くの先行研究でも指摘されています。

現場のリアリティを支える反力の提示

特に、大型の重機を操作したり、硬い素材を加工したりする作業のシミュレーションでは、指先だけでなく腕や肩にかかる「反力」の再現が重要となります。この物理的な抵抗があることで、作業者は力の加減を学び、無理な操作がどのような結果を招くかを肌身で理解できるようになります。現実のトラブルをバーチャルで先回りして体験しておくことが、現場の安全を支える最も有効な手段となりつつあります。

デジタル空間が真の生活圏となるための条件

将来的にメタバースやバーチャルオフィスが私たちの主要な活動拠点となるためには、そこでの体験が現実の生活と遜色のない充実感を持っていなければなりません。文字や声だけのやり取りから、握手を交わし、肩を叩き、同じ物体の重みを共有するといった、肉体的なコミュニケーションへの進化が求められています。

触覚の統合は、デジタル空間に「体温」を吹き込むプロセスだと言い換えることもできます。他者の存在を視覚的な記号としてではなく、確かな手応えを持つ他者として認識できたとき、バーチャルなコミュニティは真の社会性を獲得します。私たちがその場所で「確かに生きている」と実感できるためには、身体性がもたらすリアリティが不可欠な基盤となるのです。デジタルと物理の境界が溶け合い、指先から伝わる感覚が新しい日常の扉を開く。そんな時代の到来は、すぐそこまで来ています。

素材感をデジタル化する触感デザイン

私たちが色を認識する際、デジタル世界では赤、緑、青の三原色を組み合わせた数値、いわゆるRGBデータによってあらゆる色彩を表現しています。この共通言語があるからこそ、スマートフォンの画面と印刷物で同じ色を共有することが可能になりました。今、この情報のデジタル化という波が、視覚や聴覚を超えて、私たちの最も根源的な感覚である「触覚」へと押し寄せています。素材の持つ固有の質感をデータとして扱い、設計や表現に役立てる「タクタイル・デザイン」の幕開けです。

これまで、手触りというものは極めて主観的で、言葉による曖昧な表現に頼らざるを得ない領域でした。「さらっとしている」「しっとりしている」といった表現は、個人の経験や文化によって受け取り方が異なります。しかし、最新の計測技術と情報処理の進化により、この感覚の揺らぎを物理的な数値として捉え、客観的なデータとして記述する道が開かれました。指先が素材に触れた瞬間に生じる微細な現象を科学的に解明することで、デジタル世界に「手触り」という新しい次元の情報を追加しようとする試みが始まっています。

触り心地を物理量として捉える計測技術

素材感をデジタルデータに変換するためには、まず人間が指先で何を感じ取っているのかを正確に把握しなければなりません。私たちが「滑らかだ」あるいは「ざらついている」と感じるとき、指先の皮膚には摩擦力、振動、そして温度変化という三つの大きな物理刺激が加わっています。タクタイル・デザインの第一歩は、これらの情報を高性能なセンサーによって精密にサンプリングすることから始まります。

例えば、布地の上をなぞる際に生じる微細な抵抗の変化や、表面の凹凸が皮膚を震わせる周波数を解析します。また、金属に触れたときの「冷たさ」や木材の「温もり」は、接触した瞬間に体温が素材へと移動する速度、すなわち熱伝導率の差として計測されます。こうした多角的な物理パラメータを組み合わせることで、従来は再現不可能と思われていた「素材の魂」とも言える微細なテクスチャを、デジタルな形式で保存できるようになりました。指先という究極のセンサーが感知する世界を、コンピューターが理解できる数値へと翻訳する作業が着々と進められています。

標準化がもたらす情報の共通言語

計測された膨大な触覚データを活用するためには、それを誰もが利用できる共通の形式に整える必要があります。色彩におけるRGBや、画像におけるJPEGのように、触感についても標準化されたフォーマットを構築しようとする動きが、世界中の研究機関や企業連合で活発化しています。この「触感の共通言語」が確立されれば、素材の質感をメールに添付して送ったり、クラウド上で管理したりすることが可能になります。

情報の標準化は、単なるデータの整理に留まりません。例えば、イタリアで生産された高級な皮革の質感をデータ化し、日本の設計者がそのデータを基に製品をデザインするといった、国境を越えた創造的な連携を加速させます。素材メーカーは自社の製品カタログに視覚情報だけでなく、触感データを付与することで、物理的な見本帳を送付する手間を省きながらも、より正確な製品特性を顧客に伝えられるようになります。共通の物差しを持つことは、産業界全体におけるコミュニケーションの質を根本から引き上げる原動力となるはずです。

自動車産業における設計プロセスの革新

素材感のデジタル化が最も先行して活用されている分野の一つが、自動車産業です。現代の自動車、特にプレミアムクラスの車両において、インテリアの質感はブランド価値を左右する極めて重要な要素となっています。シートの革の柔らかさ、ダッシュボードの表面のしなり、あるいはスイッチ類を操作した際の手応えなど、乗員が直接触れる部分の「心地よさ」を追求するために、莫大なコストと時間が費やされてきました。

これまでは、数多くの試作パーツを作成し、実際に人が触れて評価するという泥臭い工程を繰り返す必要がありました。しかし、タクタイル・デザインを導入すれば、試作機を物理的に製造する前の段階で、シミュレーションによって触感を検証できるようになります。異なる素材の組み合わせがどのような触り心地を生み出すのかをデジタル上で予測し、最適解を導き出すことで、開発期間の大幅な短縮とコストの劇的な削減が可能となります。デジタル空間で磨き上げられた「手触りの設計図」が、最終的に実車としての圧倒的な満足感に昇華されるプロセスは、製造業における新しいスタンダードとなりつつあります。

ECサイトの購買体験を塗り替える技術

オンラインショッピングという便利な仕組みにおいて、唯一にして最大の欠点と言えるのが「商品に触れられない」という点でした。衣類や寝具を購入する際、私たちは画面越しにデザインや色を確認することはできますが、その生地が肌に触れたときにどのような感触をもたらすのかを知る術はありません。この情報の欠如が、購入後のミスマッチや、返品率の高止まりという課題を生んでいます。

もし、ECサイト上で衣服の画像をクリックした瞬間、手元のスマートフォンや専用のデバイスがその生地の質感を再現してくれたらどうでしょうか。シルクの滑らかさやカシミヤの柔らかさを、自宅にいながらにして指先で確認できる未来が、触感データの活用によって実現されようとしています。ユーザーは自分の好みに合った手触りを事前に確認できるため、納得感を持って買い物を楽しむことが可能になります。これは単なる利便性の向上ではなく、消費者の購買行動そのものを、より直感的で信頼性の高い体験へと変貌させる革命的な進化と言えます。

感性に訴えかける新しいマーケティング手法

触感のデザインは、企業のマーケティング戦略にも新しい視点をもたらしています。人間は、視覚から得られる情報よりも、触覚から得られる情報をより「本物」として信頼し、感情を動かされやすいという心理的な特性を持っています。高級ブランドがパッケージの紙質に徹底的にこだわるのは、指先から伝わる感触がそのまま製品の信頼性やラグジュアリーなイメージに直結することを本能的に知っているためです。

触感データを戦略的に活用することで、ブランド特有の「触り心地のアイデンティティ」を確立することが可能になります。特定の製品群に共通のタクタイル・デザインを施すことで、ユーザーは触れた瞬間にそのブランドであることを直感的に認識できるようになります。また、消費者の心理状態に合わせて最適な触感を提示するパーソナライズ・マーケティングなど、感性に直接訴えかける新しいアプローチも模索されています。製品価値を機能やスペックだけで定義する時代は終わり、指先を通じて心の深奥に響く「感覚の価値」が、競争力の源泉となっていくでしょう。

素材の価値を再定義するデジタル・ツイン

現実の物体をデジタル上で忠実に再現する「デジタル・ツイン」という概念がありますが、触感のデザインはこの概念を完成させるための最後のピースと言えます。見た目だけでなく、触れたときの反応までをも完全に複製できたとき、デジタル上の素材は現実の素材と同等の、あるいはそれ以上の価値を持つようになります。物理的な制約に縛られず、新しい質感を作り出し、それを瞬時に世界中に展開できるタクタイル・デザインは、私たちの創造性を無限に拡張します。

例えば、自然界には存在しない新しい触感を持つ素材をデジタル上で設計し、それを3Dプリンティング技術などと組み合わせて実体化させるといった、双方向のイノベーションも期待されています。デジタル化された触感は、単なる記録ではなく、新しい価値を生み出すための「種」としての役割を担い始めました。私たちが情報の海に指を浸したとき、そこから確かな手応えが返ってくる。そんな豊かで温かみのあるデジタル社会の実現は、触感デザインという知的な挑戦の先にあるはずです。テクノロジーが感性と手を取り合い、指先から始まる新しい対話の形を、私たちは今、手にしようとしています。

障がい者支援を加速させる情報伝達手段

人間が外部から受け取る情報の約八割は視覚に依存していると言われています。しかし、視覚に制約を持つ方々にとって、その膨大な情報をいかにして代替的な手段で補うかは、生活の質を左右する極めて重要な課題です。これまで、視覚情報の代替としては点字や音声読み上げが主役を担ってきました。しかし、点字は習得に時間を要する上に、紙に印字されたものは一度書き込まれると内容を書き換えることができないという静的な性質を持っています。ここに、電気信号によって物理的な形状や振動を自在に変化させるハプティクス(触覚技術)が加わることで、情報伝達の在り方は劇的な進化を遂げつつあります。

この技術がもたらす革新の本質は、情報の「動覚化」にあります。単に文字を伝えるだけでなく、物の形、距離、動きといった動的な情報を指先や身体で直接感じ取れるようになるのです。それは、障がいを持つ方々が世界を認識する際の解像度を飛躍的に高めるだけでなく、自立した移動や社会参画を支える強力なパートナーとして機能し始めています。デジタルデータが物理的な感触へと変換されるプロセスを通じて、私たちは「情報のバリアフリー」という理想のさらに先にある、新しい身体感覚の獲得へと足を踏み出しているのです。

静的な情報から動的な触覚体験への転換

従来の点字ディスプレイは、限られた文字数を表示するものが一般的でした。しかし、近年のハプティクス研究では、より広範囲かつ高精細な「触覚グラフィックディスプレイ」の開発が進んでいます。これは、数千個の微細なピンを独立して上下させることで、文字だけでなく図形や地図、さらには写真の輪郭までもを浮かび上がらせる技術です。形状記憶合金や、電圧をかけると変形する特殊な素材を用いることで、装置の小型化と高速な応答性が実現されています。

ピンマトリクス技術による視覚情報の翻訳

この動的なディスプレイの真骨頂は、リアルタイムで内容を更新できる点にあります。例えば、ウェブサイト上のグラフを瞬時に触覚図形に変換したり、カメラが捉えた目の前の人物の表情を指先に伝えたりすることが可能になります。画像解析AIと連携することで、「何が、どこに、どのような状態で存在するか」という視覚情報を、指先でなぞるだけで理解できる情報へと再構築する試みです。情報の受け取り手が、自分のペースで対象の形状を探索できるという能動的な体験は、受動的な音声読み上げでは得られない深い理解をもたらします。

足裏が導く次世代のナビゲーション

視覚障がいを持つ方にとって、屋外の移動は常に危険と隣り合わせの緊張を強いるタスクです。従来の音声ナビゲーションは非常に有用ですが、イヤホンで耳を塞いでしまうと、周囲の車の音や歩行者の気配といった、安全確保に不可欠な聴覚情報が遮断されるというジレンマがありました。この問題を鮮やかに解決したのが、足裏への振動刺激を用いたナビゲーションシステムです。靴の中に薄型の振動素子を配置し、目的地への方向を足裏への刺激として伝えるこの技術は、視覚と聴覚を完全に自由に保ったまま、目的地への誘導を可能にします。

聴覚を妨げない直感的な方向提示

足裏は非常に敏感な感覚器官であり、微細な振動のパターンの違いを正確に識別できます。例えば、右足が震えれば右折、両足が交互に波打てば直進といった具合に、言語を介さず直感的に進むべき道を理解できるのです。最新の研究データによると、音声案内と比較して、振動による誘導は歩行者の認知負荷を大幅に軽減し、周囲の環境変化に対する反応速度を向上させることが示されています。足裏からの「静かなる導き」は、障がいを持つ方の移動の自由を広げるだけでなく、精神的な安心感という目に見えない価値をもらたしているのです。

画像と空間を「触る」ことの教育的価値

教育の場においても、ハプティクスは大きな変革を呼び起こしています。理科の実験で観察する細胞の構造や、地理で学ぶ複雑な地形の起伏など、視覚的な図解に頼らざるを得なかった教材を、触覚教材として即座に生成できるためです。指先で細胞膜の弾力を感じたり、山脈の険しさをなぞったりする体験は、抽象的な概念を身体的な実感を伴う知識へと変容させます。

多感覚を用いた学習は、情報の定着率を高めるだけでなく、学習者の知的好奇心を強く刺激します。障がいの有無に関わらず、触れることで学ぶという行為は、人間の本能的な学習プロセスに合致しています。最新のハプティクスデバイスは、物体の硬さや摩擦、さらには粘り気といった質感までも再現できるため、美術鑑賞において彫刻の質感をデータで確認したり、建築物の構造を縮尺モデルの感触で理解したりといった、豊かな文化体験の提供にも貢献しています。

人間とテクノロジーの新たな共生関係

ハプティクスが障がい者支援において果たしている役割は、単なる欠損機能の補完に留まりません。それは、テクノロジーがいかにして人間の可能性を拡張し、新しい共生の形を築けるかという壮大な問いに対する一つの答えでもあります。この分野で培われた知見は、実は障がいのない人々にとっても大きな恩恵をもたらします。例えば、騒音の激しい工事現場での指示伝達や、注意力が散漫になりがちな高齢者の歩行支援など、多感覚による情報伝達はあらゆる場面で応用可能です。

特定のニーズに応えるための技術革新が、結果として社会全体の利便性を高める。この「インクルーシブな開発」のサイクルこそが、ハプティクス技術が持つ真の価値と言えます。デジタルと物理の境界が溶け合い、身体の感覚を通じて情報がスムーズに流れ込む。そんな未来において、障がいはもはや情報の壁ではなくなり、一人ひとりが独自の感覚を活かして世界と繋がることができるようになります。テクノロジーが人間の身体に優しく寄り添い、感覚の多様性を祝福する社会。その実現に向けた鼓動は、今、私たちの指先や足裏から確実に始まっています。

コメント