(画像はイメージです。)

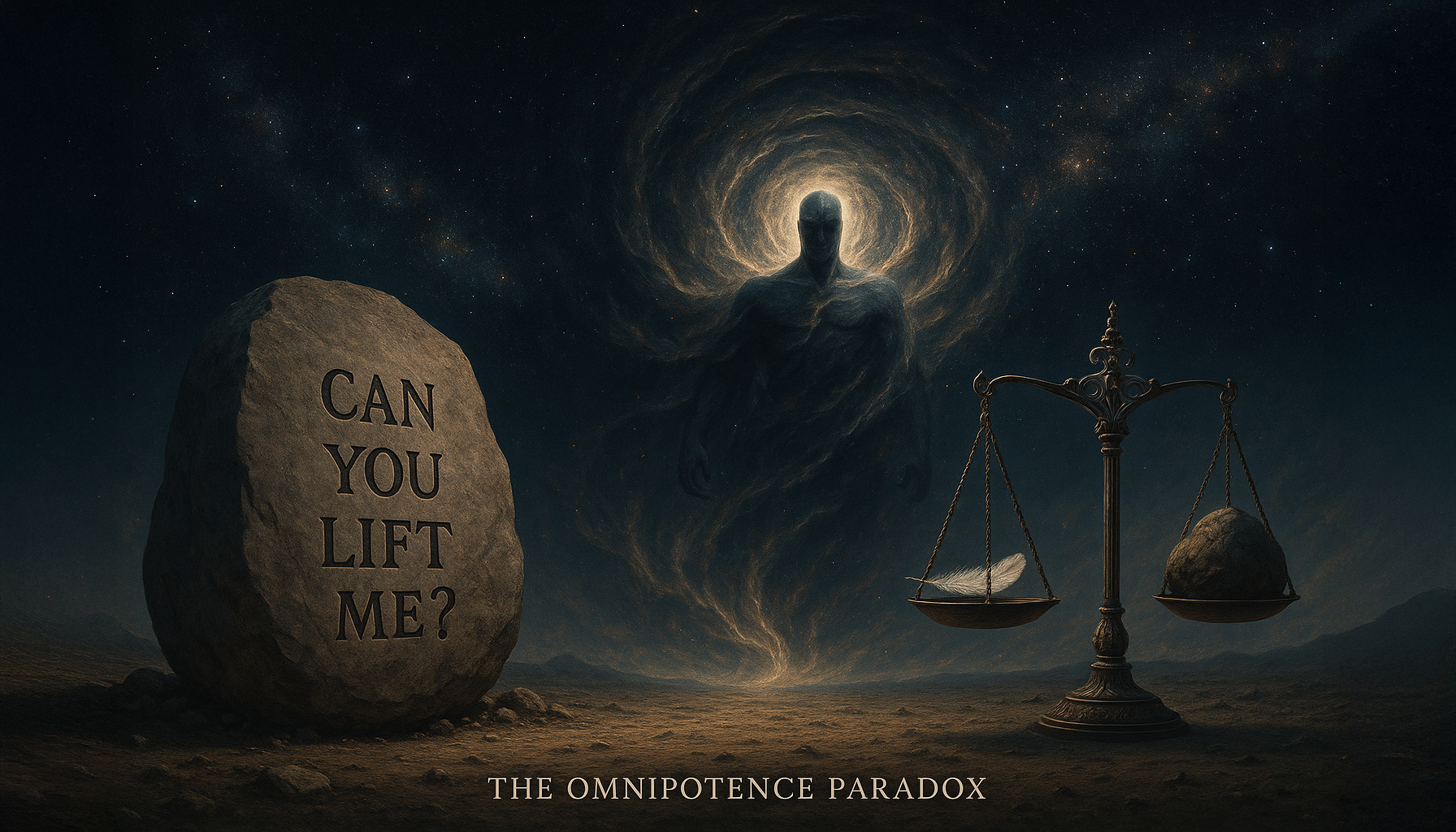

しかし、この「何でもできる」という考えには、実は面白い落とし穴があります。それが、今回お話しする「全能者のパラドックス」です。

最も有名な問いは、こんなものです。「全能の存在は、自分自身でも持ち上げられないほど重い石を創ることができるか?」

少し考えてみてください。もし「創れる」と答えたら、その存在は持ち上げられない石があることになるので、何でもできるわけではありません。一方で、「創れない」と答えたら、それは「できないこと」があるということになり、やはり全能ではありません。あれ? どちらに答えても、「全能ではない」という結論になってしまうように見えませんか?

これが全能者のパラドックスと呼ばれる、古くから哲学者や神学者たちを悩ませてきた、論理的な問いかけです。「何でもできる」という言葉の定義そのものが、矛盾をはらんでいるのではないか、と考えさせられます。

この記事では、全能者のパラドックスが具体的にどのような問題なのかを明らかにしていき、「全能」という言葉が持つ様々な解釈にも目を向け、このパラドックスに対して提案されてきた多様な考え方や反論も紹介します。さらに、一見すると言葉遊びのような問題が、なぜ古くから重要視されてきたのか、その理由も見ていくつもりです。

-

パラドックスの古典的な問い:「持ち上げられない石」問題とは?全能者のパラドックスとして最もよく知られているのが、「全能者は、自身が持ち上げられないほど重い石を創れるか?」という問いです。これは中世の哲学者たちが議論していた頃からある、とても古い問題提起なのです。

この問いかけの巧妙な点は、どちらの答えを選んでも、一見すると「全能ではない」という結論に至ってしまうように見えることです。

もし「はい、創れます」と答えた場合。その存在は確かに新しい石を創造する力を持っています。しかし、その石は「自身が持ち上げられない」石なのですから、持ち上げる力がない、つまり「できないこと」があることになります。

逆に「いいえ、創れません」と答えた場合。これは明らかに「できないこと」が存在することを示しています。全能であるはずなのに、創れないものがある、ということになります。

このように、肯定しても否定しても、その存在の「全能性」に疑問符がついてしまうように見えるのです。これが、このパラドックスが多くの人を惹きつけ、考えさせてきた理由です。単純なようでいて、深く考えると抜け出せない迷路の入り口のように感じられるかもしれません。この「持ち上げられない石」の問題は、全能という概念の核心に迫る、象徴的な問いかけとして、今も語り継がれています。- 「持ち上げられない石」:パラドックスへの入り口

-

全能者のパラドックスについて考えるとき、避けては通れないのが、あの有名な「持ち上げられない石」の問題です。これは、数あるパラドックスの中でも特に有名で、多くの人が一度は耳にしたことがあるかもしれません。この問いかけは、まるで知的な迷宮への入り口のようです。一見シンプルに見えながら、考えれば考えるほど、「あれ?」と思わず立ち止まってしまう不思議な力を持っています。

この問いが投げかけるのは、「全能の存在は、自分自身でも持ち上げられないほど重い石を創ることができるか?」という一点です。全能の存在、つまり「何でもできる」はずの存在に対して、このような問いを発するわけです。

なぜこれが「パラドックス(逆説・二律背反)」と呼ばれるのでしょうか。それは、この問いに対して考えられる二つの主要な答え、「はい(創れる)」と「いいえ(創れない)」のどちらを選んだとしても、結果的にその存在が「全能ではない」という結論に至ってしまうように見えるからです。まるで、どちらに進んでも行き止まりの道に突き当たるような、そんな感覚を覚えるかもしれません。このジレンマこそが、この問いが古くから人々を惹きつけ、議論を呼んできた核心部分なのです。 - 問いの構造:二つの角を持つ難問

-

この「持ち上げられない石」問題が、なぜこれほどまでに巧妙なのか、その構造を少し詳しく見てみましょう。この問いは、全能者の持つとされる二つの能力、つまり「何かを創り出す能力」と「何かを持ち上げる(操作する)能力」に同時に焦点を当てています。そして、「持ち上げられないほど重い石」という、特殊な対象物を設定することで、これらの能力の間に緊張関係、もっと言えば矛盾を引き起こそうとします。

まず、前提として「全能者」とは、「できないことは何もない」存在だと仮定します。どんなものでも創り出せるし、どんなものでも持ち上げられる、そういう力を持っていると考えます。

その上で、例の問いについて考えてみます。- ケース1:「はい、創れます」と答えた場合

もし全能者が「自分でも持ち上げられない石を創れる」と答えたとしましょう。これは、その存在が非常に強力な創造能力を持っていることを示しています。まさに「不可能を可能にする」かのような、とてつもない石を生み出せるわけです。

しかし、ここですぐに問題が生じます。その石は、定義上「(その全能者自身が)持ち上げられない」石なのです。つまり、その石が存在するということは、この世界にその全能者にも持ち上げられないものが存在する、ということになります。持ち上げられないものがあるということは、「できないこと」がある、ということです。これは、「何でもできる」はずの全能者の定義と矛盾してしまいます。創造の能力を肯定した結果、操作(持ち上げる)能力の限界が露呈し、「全能ではない」という結論になってしまうのです。 - ケース2:「いいえ、創れません」と答えた場合

では、もし全能者が「自分でも持ち上げられない石は創れない」と答えたらどうでしょうか。この場合、その存在はどんなものでも持ち上げる力を持っている、ということになります。持ち上げられないものなど存在しない、あるいは創り出せないのですから、持ち上げる能力に関しては限界がないように見えます。

しかし、これもまた問題を引き起こします。「創れない」と答えたのですから、それは文字通り「できないこと」がある、ということを認めたことになります。全能者であるはずなのに、ある特定の種類の石(自分でも持ち上げられないほど重い石)を創り出すことができない。これは、創造の能力に限界があることを意味します。やはり、「何でもできる」はずの全能者の定義と矛盾してしまいます。操作の能力を維持しようとした結果、創造の能力の限界が明らかになり、「全能ではない」という結論に至ってしまうのです。

このように、「はい」と答えても、「いいえ」と答えても、どちらも「全能ではない」という結論を導くように見えます。全能であるはずの存在に対して、その全能性を否定するような結果しか出てこない。この論理的な行き詰まり、二つの角のどちらに触れても痛い目にあうような状況が、この問いをパラドックスたらしめている理由です。

- ケース1:「はい、創れます」と答えた場合

- 歴史のひだに見る問いの起源

-

この「持ち上げられない石」の問題は、突然現代に現れたわけではありません。そのルーツは古く、特に中世ヨーロッパのスコラ哲学(神学と哲学が密接に結びついていた時代の学問)の中で、神の性質、特にその「全能性」をめぐる議論の中で形作られてきたと言われています。

当時の学者たちは、信仰に基づいて神を全能であると考えましたが、その「全能」とは具体的に何を意味するのか、論理的に突き詰めて考えていました。例えば、「神は過去を変えることができるか?」や「神は自分自身を消滅させることができるか?」といった、神の力とその限界に関する様々な問いが投げかけられました。

「持ち上げられない石」の問いも、そうした神の力を試す思考実験の一つとして登場したと考えられます。これは、単に神を疑うためというよりは、むしろ神の完全性や無限性といった概念を、人間の持つ理性や論理の力でどこまで理解できるかを探る試みだったとも言えるでしょう。人間の言葉や論理で「無限」や「絶対」を捉えようとするときに生じる困難さを示す、良い例となっていたのです。 - 言葉遊びを超えた問いの意味

-

「でも、これって結局、言葉のトリックみたいなものでは?」と感じる方もいるかもしれません。確かに、「持ち上げられない石」という言葉の定義自体が、ある種の矛盾を内包しているようにも見えます。しかし、この問いを単なる言葉遊びとして片付けてしまうのは、少し早いかもしれません。

このパラドックスが重要視される理由の一つは、それが私たちの使う「全能」「無限」「絶対」といった究極的な概念について、深く考えさせてくれる点にあります。私たちは普段、これらの言葉を何気なく使いますが、その意味を厳密に考え始めると、案外曖昧であることに気づかされます。「何でもできる」という言葉は、一見すると非常に明快なようでいて、実は論理的な落とし穴を含んでいる可能性があるのです。

この問いは、言語と論理の限界、そしてそれらが現実(あるいは想定される絶対的な存在)をどこまで正確に記述できるのか、という根本的な問題にも触れています。私たちの思考の道具である言語や論理そのものが持つ性質によって、私たちは特定の壁にぶつかってしまうのではないか。このパラドックスは、そうした認識論的な問い(私たちは何をどのように知りうるのか、という問い)にも繋がっていく可能性を秘めているのです。

また、この問いは、論理的思考の良い訓練にもなります。前提(全能者の定義)から出発し、推論を進めていくと、どのような結論(矛盾)が導かれるのか。そのプロセスを丁寧に追うことで、論理的な誤りや、隠れた前提を見抜く力が養われるかもしれません。 - 誤解しやすいポイントに注意

-

この「持ち上げられない石」問題を考える際に、いくつか注意しておきたい点があります。

まず、これは物理学の問題ではありません。「そんな重い石は物理的に存在しえない」とか「重力はどうなるんだ」といった反論は、このパラドックスの核心からは少しずれています。問題になっているのは、物理的な可能性ではなく、あくまで「全能」という概念と「論理」との間の整合性、つまり論理的な可能性の問題なのです。思考実験として、物理法則をいったん脇に置いて考える必要があります。

次に、このパラドックスは、神が存在するかしないかを直接証明したり、否定したりするものではありません。特定の宗教の教義を攻撃したり、擁護したりすることが目的ではないのです。あくまで、「もし全能という存在がいるとしたら、その概念にはこのような論理的な難問が含まれるのではないか」という点を提示する思考実験です。信仰を持つ人にとっても、持たない人にとっても、論理的なパズルとして考えることができるテーマです。 - パラドックスへの応答(さわりだけ)

-

この難問に対して、歴史を通じて様々な応答が試みられてきました。そのいくつかは、後のポイントでより詳しく触れることになりますが、ここで簡単に紹介しておきましょう。

一つの有力な考え方は、「全能」の定義を見直すことです。「何でもできる」というのは、「論理的に可能なことなら何でもできる」という意味なのだ、と限定する考え方です。この立場からすると、「持ち上げられない石」という概念自体が、「丸い四角」のように論理的に矛盾した、そもそも存在しえないものだと考えられます。論理的に不可能なことを「できない」としても、それは全能性を損なうものではない、というわけです。

また、問い自体が無意味である、と考える立場もあります。人間の限られた言語や論理で、無限であるかもしれない存在の性質を捉えようとすること自体に無理がある、という考え方です。

これらの応答は、パラドックスを「解決」しようとする試みですが、どの応答が最も説得力があるかについては、今でも議論が続いています。それは、この問いが持つ根源的な面白さを示しているとも言えるでしょう。

この「持ち上げられない石」の問題は、私たちに「力」とは何か、「可能」とは何か、そして「論理」とは何か、といった基本的ながらも奥深い問いを投げかけ続けています。単純な答えが出ないからこそ、私たちの思考を刺激し、知的な好奇心をかき立ててくれるのかもしれません。

-

「全能」とは何を意味するのか?:定義の多様性「全能者のパラドックス」を考える上で、とても大切なのが「そもそも『全能』ってどういう意味?」という点です。実は、この言葉の定義は一つではありません。そして、どの定義を採用するかによって、パラドックスの捉え方も変わってくるのです。

一番素直な解釈は、「文字通り、ありとあらゆること、想像できること全てができる」というものでしょう。これなら、矛盾したこと(例えば「丸い四角」を創るなど)もできるはずだと考えるかもしれません。しかし、この定義だと「持ち上げられない石」のパラドックスに直面しやすくなります。

一方で、多くの哲学者や神学者は、別の定義を提案してきました。それは、「論理的に可能なことであれば、何でもできる」というものです。この考え方では、「論理的に矛盾すること」は、そもそも「できること」のカテゴリーに含まれません。例えば、「結婚している独身者」は言葉として矛盾しており、存在しえないのと同じように、「全能者が持ち上げられない石」もまた、論理的に存在しえない、矛盾した概念だと考えます。この定義を採用すれば、「持ち上げられない石を創れない」としても、それは全能性を損なうものではない、と説明できる可能性があります。

他にも、「その存在の本質に反しない範囲で、何でもできる」といった定義もあります。どの定義が「正しい」かは一概には言えませんが、「全能」という言葉が持つ意味の広がりや曖昧さが、パラドックスを生む一因となっていることは確かです。- 「全能」:一言では言い表せない力

-

「全能」という言葉には、何か特別な響きがあります。まるで、あらゆる限界を超えた、究極の力を連想させるようです。物語に出てくる神様や魔法使い、あるいは未来の超技術など、「何でもできる」存在を想像するとき、私たちはこの言葉を使います。しかし、この一見すると分かりやすい「全能」という言葉、その意味を改めて考えてみると、実はとても奥が深く、一筋縄ではいかないことがわかってきます。

前回お話しした「持ち上げられない石」のパラドックスが示すように、「何でもできる」という考えは、論理的な矛盾を引き起こす可能性があります。そして、その矛盾がどこから来るのかを考える上で、避けて通れないのが「そもそも『全能』とは、具体的にどういう意味なのか?」という問いなのです。

実は、「全能」の定義は一つではありません。歴史を通じて、あるいは考える人の立場によって、様々な解釈がされてきました。そして、どの定義を採用するかによって、「持ち上げられない石」のようなパラドックスに対する考え方も大きく変わってくるのです。ここでは、代表的な「全能」の定義をいくつか見ていきながら、その意味の多様性とその影響について考えていきましょう。- 定義1:文字通り、本当に「何でも」できる?(絶対的全能)

最もストレートで、多くの人が最初に思い浮かべるかもしれないのが、この「絶対的全能」という考え方です。「何でもできる」という言葉を、文字通りそのまま受け止めます。つまり、論理的に可能かどうか、物理的に可能かどうかといった制約さえも一切関係なく、ありとあらゆること、想像できること、いや、想像すらできないことまで、すべてが可能である、という立場です。

この定義によれば、全能者は「丸い四角を創る」ことも、「2足す2を5にする」ことも、「過去に起こった出来事をなかったことにする」ことさえもできる、ということになります。論理法則や数学の公理、時間の流れといった、私たちが世界の基本的なルールだと考えているものすら、全能者の意のままに変更できる、というわけです。

この考え方は、ある意味で最も「全能らしい」というか、人間の理解を超えた絶対的な力を感じさせます。しかし、この定義を採用すると、例の「持ち上げられない石」のパラドックスに真正面からぶつかることになります。「自分でも持ち上げられない石を創れるか?」という問いに対し、「はい」と答えれば持ち上げられないものがあることになり、「いいえ」と答えれば創れないものがあることになります。論理的な矛盾さえも超越できるはずの全能者が、なぜかこの問いには論理的に追い詰められてしまうように見えるのです。

また、「論理法則さえも無視できる」という考え自体が、そもそも意味をなすのか、という疑問も生じます。「丸い四角」という言葉は、日本語として成り立っていますが、それが指し示す具体的な何かを私たちは想像できません。それは、言葉の定義自体が矛盾しているからです。論理的に矛盾したことを「できる」というのは、一体どういう状態を指すのでしょうか? このように、絶対的全能の定義は、魅力的である反面、論理的な整合性や、そもそも「意味のある能力」として捉えられるか、という点で難しい問題を抱えています。そのため、哲学や神学の議論においては、この定義を支持する人は比較的少ない傾向にあります。 - 定義2:論理のルールは守る?(論理的可能性に基づく全能)

「絶対的全能」の定義が抱える困難さを見て、多くの哲学者や神学者が提案してきたのが、こちらの定義です。それは、「全能とは、論理的に可能なことであれば、何でもできる力である」という考え方です。

この立場では、論理法則(例えば、「あるものがAであり、かつAでないことはありえない」という矛盾律など)は、全能者が従うべき外部の制約というよりは、むしろ「意味のある事柄」や「可能な行為」そのものを定義するための基本的な枠組みだと考えます。

先ほどの「丸い四角」の例で考えてみましょう。この定義によれば、全能者が「丸い四角を創れない」としても、それは能力の限界を示すものではありません。なぜなら、「丸い四角」という概念自体が論理的に矛盾しており、そもそも「存在する可能性のあるもの」のカテゴリーに入らないからです。それは、「色がない赤色を描け」と言われるようなもので、要求自体が意味をなさない、と考えます。

同様に、「持ち上げられない石」の問題についても、この定義は一つの解答を与えます。「全能者が持ち上げられない石」という概念は、「全能者(=どんなものでも持ち上げられる者)が、持ち上げられない石」という、自己矛盾した記述であると解釈します。したがって、そのような論理的に矛盾したものを「創れない」としても、それは全能の定義(論理的に可能なことは何でもできる)に反しない、というわけです。

この考え方は、中世の偉大な神学者であるトマス・アクィナスなどによっても支持されました。彼は、神は論理に反することは行わない、なぜなら論理は神自身の理性や本質の一部であり、それに反することは神が自身の本質に反することになるからだ、と考えました。つまり、論理に従うことは、能力の欠如ではなく、むしろ神の完全性や合理性の現れだと捉えたのです。

この「論理的可能性に基づく全能」の定義は、パラドックスを回避するための有力な手段として、広く受け入れられています。ただし、「なぜ全能者が人間の考えた論理法則に縛られなければならないのか?」といった疑問が全くなくなるわけではありません。 - 定義3:「らしくない」ことはできない?(本質・性質に基づく全能)

もう一つ、重要な考え方として、「全能とは、その存在の本質や性質に反しない範囲で、最大限の力を持つことである」という定義があります。これは特に、人格的な神を想定する神学的な文脈でよく見られます。

例えば、多くの宗教において、神は「完全に善なる存在」であると信じられています。この場合、全能である神は、悪事を働くことができるでしょうか? もし「できない」と答えるなら、それは全能ではないことにならないでしょうか?

この問いに対して、本質・性質に基づく全能の考え方は、「いいえ、それは全能性を損ないません」と答えます。なぜなら、完全に善なる存在が、その本質に反して悪を行うことは、論理的な矛盾とは少し異なり、その存在の「あり方」そのものと相容れないからです。悪を行えない(あるいは、行わない)のは、能力がないからではなく、善なる本質を持っているからであり、それはむしろ完全性の証である、と解釈します。

同様に、「神は嘘をつけるか?」という問いに対しても、「嘘をつけない」という答えは、神の誠実さや真実性といった本質に根差すものであり、能力の限界ではない、と考えることができます。また、「神は自分自身を存在しないものにできるか?」という問いも、神が存在することがその本質であるならば、「できない」という答えが導かれるかもしれません。

この定義は、全能者の「力」だけでなく、その「あり方」や「性格」といった側面も考慮に入れる点で特徴的です。何ができるかだけでなく、何を「する」のか、あるいは何を「しない」のかが、その存在の本質と深く結びついていると考えます。この定義もまた、「持ち上げられない石」のようなパラドックスに対して、異なる角度からの応答を可能にします。例えば、「全能者が自身で持ち上げられないものを創る」という行為が、その全能者の完全性や一貫性といった本質に反するならば、それができないとしても全能性は揺るがない、と考えることもできるかもしれません。 - 定義4:特定の範囲での「最強」?(限定的な全能)

少し視点を変えると、「全能」という言葉が、もっと限定された意味で使われることもあります。これは厳密な哲学的・神学的な定義とは異なりますが、私たちの日常感覚に近いかもしれません。

例えば、あるコンピュータゲームの中で、プレイヤーが特別なコマンドを使って、無敵になったり、どんなアイテムでも手に入れたりできる状態を「全能モード」や「神モード」と呼ぶことがあります。この場合、プレイヤーはそのゲームの世界の中では文字通り「何でもできる」ように見えます。しかし、その力はあくまでゲームのプログラムというルールの中で許された範囲に限られます。ゲームの外の現実世界に影響を与えることはできませんし、ゲームのプログラム自体を根本から書き換えるようなことはできないかもしれません。

このように、ある特定の文脈やシステムの中で、「考えうる最大限の力を持っている」状態を指して「全能」と表現することがあります。これは、これまで見てきたような普遍的・絶対的な全能とは異なりますが、「全能」という言葉が持つ多様な使われ方の一つとして知っておくと、混乱を避けられるかもしれません。

- 定義1:文字通り、本当に「何でも」できる?(絶対的全能)

- なぜ「全能」の定義は一つではないのか

-

ここまで見てきたように、「全能」という言葉には様々な解釈の仕方があります。なぜこれほどまでに多様な定義が存在するのでしょうか。

一つには、「全能」という概念自体が、私たち人間の日常的な経験や理解をはるかに超えたものを指そうとしているから、という点が挙げられます。無限の力、絶対的な存在といったものを、有限な能力しか持たない私たちが、有限な言葉で完全に捉えようとすること自体に、本質的な難しさがあるのかもしれません。言葉は便利な道具ですが、万能ではありません。特に、究極的な概念を扱おうとすると、言葉の限界が露わになりやすいのです。

また、どのような「全能者」を想定しているかによっても、適切な定義は変わってくるでしょう。特定の宗教における人格的な神を考えているのか、それとももっと抽象的な、宇宙の根本原理のようなものを考えているのか。対象とするイメージが異なれば、その力(全能性)の捉え方も自然と異なってきます。

さらに、論理や合理性をどの程度重視するか、という哲学的な立場の違いも、定義の多様性に影響を与えています。論理的な整合性を最も重視する立場(定義2など)もあれば、存在の本質や価値といった側面をより強調する立場(定義3など)もあるわけです。 - 定義の違いがもたらすもの

-

このように多様な「全能」の定義を見ていくと、単に言葉の意味が複数ある、というだけでなく、それぞれの定義が異なる世界観や思考の枠組みを反映していることが分かります。そして、どの定義を選ぶかによって、「持ち上げられない石」のようなパラドックスに対する見方や応答も、根本的に変わってきます。

もし「絶対的全能」を採用するなら、パラドックスは解決困難な難問として残るかもしれません。一方で、「論理的可能性に基づく全能」を採用すれば、パラドックスは論理的に矛盾した問いとして退けることができるかもしれません。「本質・性質に基づく全能」を採用すれば、また違った説明が可能になるでしょう。

つまり、全能者のパラドックスについて考えるとき、「まず、ここで言う『全能』とはどういう意味か?」という定義の問題を避けては通れないのです。定義を明確にすること、あるいは、定義によって結論が変わる可能性を意識することが、この種の思考実験に取り組む上での重要な第一歩となります。

あなた自身は、「全能」という言葉を聞いて、どのような力を思い浮かべるでしょうか? どの定義が一番しっくりくるでしょうか? あるいは、これらの定義とは全く違う、新しい考え方があるかもしれません。一つの言葉の裏に隠された、豊かな意味の世界を味わってみるのも、面白いのではないでしょうか。

-

論理的に不可能なことは「全能」に含まれるのか?「持ち上げられない石」のパラドックスに対する有力な応答の一つが、「論理的に不可能なこと」は、そもそも「全能」の範囲外である、という考え方です。これは先ほどの「全能」の定義とも関わってきます。

考えてみてください。「丸い四角を描いてください」と言われたら、どうでしょうか?どんなに優れた画家でも、それは不可能です。なぜなら、「丸い」と「四角」は互いに矛盾する性質だからです。これは能力の限界というより、言葉の定義、論理の問題です。「丸い四角」という概念自体が、矛盾を内包していて成り立たないのです。

同じように、「全能者が持ち上げられない石」というものも、「丸い四角」と同じように、論理的に矛盾した、存在しえない概念だと考えることができます。もしそうなら、「論理的に不可能なこと」ができないからといって、全能性が否定されるわけではありません。全能とはあくまで「論理的に可能なこと」すべてを行える力だと定義すれば、このパラドックスは解消される、というわけです。

この考え方は、アリストテレス以来の伝統的な論理学の考え方に基づいています。論理法則は、世界の基本的なルールのようなものであり、神様のような存在でさえ、それに反することはできない(あるいは、意味がない)と考えるのです。もちろん、これに対しても「なぜ全能者が論理に縛られなければならないのか?」という反論もあり得ますが、パラドックスを理解する上で非常に重要な視点の一つです。- 全能とルールの関係:「何でもできる」の境界線

-

「全能」と聞くと、私たちはあらゆる制約やルールを超越した、絶対的な力を想像しがちです。「何でもできる」のだから、世の中の決まり事、例えば物理法則のようなものさえも、自由に曲げられるのではないか、と。では、もっと根本的なルール、つまり「論理」のルールについてはどうでしょうか? 全能者は、「丸い四角」のような、論理的にありえないものさえも創り出せるのでしょうか?

この問いは、「持ち上げられない石」のパラドックスを考える上で、非常に重要な鍵を握っています。もし、「論理的に不可能なこと」でさえ全能者ができるのだとしたら、パラドックスはより深刻な謎として残ります。しかし、もし「論理的に不可能なこと」は、そもそも「できること」の範囲に含まれないのだとしたらどうでしょうか? この考え方、つまり「論理的に不可能なことは全能に含まれない」という立場は、パラドックスに対する最も有力な応答の一つとされています。この考え方を詳しく見ていきましょう。 - そもそも「論理的に不可能」ってどういうこと?

-

まず、「論理的に不可能」とは何か、具体的なイメージをつかんでみましょう。これは、単に「今の技術では難しい」とか「物理的にありえない」ということとは少し違います。

代表的な例が、先ほどから何度か登場している「丸い四角」です。「丸い」という性質と「四角い」という性質は、言葉の定義からしてお互いに矛盾しています。一つのものが同時に両方の性質を持つことは、言葉の意味の上でありえません。だから、どんなに優れた芸術家でも、どんな魔法使いでも、「丸い四角」を描くことはできません。これは、能力が足りないからではなく、要求されていること自体が、言葉のレベルで成り立っていないからです。

他にも、「結婚している独身者」というのも論理的に不可能です。「結婚している」ことと「独身である」ことは、定義によって互いに排斥しあう状態です。また、「2足す2が5になる」というのも、私たちが使っている数のルール(公理)の下では論理的に不可能です。

このように、「論理的に不可能」というのは、物事の性質や言葉の定義、あるいは思考の基本的なルール(論理法則)に照らして、自己矛盾を含んでいるために、そもそも成り立ち得ない事柄を指します。「絶対にありえない組み合わせ」と言ってもいいかもしれません。

ここで大切なのは、物理的な不可能性との違いです。例えば、「人間が壁を通り抜ける」ことは、現在の物理法則の下では不可能です。しかし、将来的に未知の物理法則が発見されたり、SFの世界のように特別な技術が生まれたりすれば、可能になる日が来るかもしれません(あくまで可能性の話ですが)。物理法則は、世界が「たまたま」そうなっているルールであり、変わりうるものだと考えることもできます。

一方で、「丸い四角」のような論理的な不可能性は、もっと根本的なレベルでの不可能性だと考えられています。世界の法則が変わったとしても、「丸い」と「四角い」という概念そのものが持つ矛盾が消えるわけではない、というわけです。論理は、私たちが物事を考え、言葉で表現するための、いわば土台となるルールのようなものだと捉えられています。 - ルール違反は「できない」こと?:全能と論理の関係

-

では、全能者は、この論理という基本的なルールにさえ縛られないのでしょうか? それとも、全能者といえども、論理の範囲内で力を発揮するのでしょうか? この点について、いくつかの考え方があります。

- 考え方1:論理は「意味」の前提条件

多くの哲学者や神学者が支持してきたのは、「論理的に不可能なことは、そもそも『何かをする』という行為の対象にすらならない」という考え方です。つまり、全能者が「丸い四角を創れない」としても、それは能力の限界ではない、というのです。

これは、スポーツのルールに例えると分かりやすいかもしれません。例えば、サッカー選手は手でボールを扱ってはいけません(ゴールキーパーなど例外はありますが)。もし「あの名選手は、手を使わずに見事なゴールを決めた!」と言ったとしても、誰もそれを「手を使えないなんて、能力が低いな」とは思いません。むしろ、ルールの中で最大限の技術を発揮したことを称賛するでしょう。「手を使わない」ことは、サッカーというゲームを成り立たせるための前提条件なのです。

同じように、「論理的に矛盾しない」ということも、何かを「行う」とか「創る」とかいう行為が意味を持つための、基本的な前提条件だと考えることができます。「丸い四角を創れ」という要求は、サッカー選手に「手でボールを運びながらドリブルしろ」と言うようなもので、要求自体がルール(この場合は論理のルール)に照らして意味をなさない、というわけです。

したがって、全能者が論理的に不可能なことを「しない」(あるいは「できない」)のは、能力が足りないからではなく、それが無意味な、あるいは定義上成り立たない要求だからだ、と考えます。この立場から見ると、全能者が論理に従うことは、弱さどころか、むしろその存在が理性的であり、秩序だった世界を維持していることの証拠だとさえ言えるかもしれません。 - 考え方2:論理は世界の基本的な構造

もう一つの考え方は、論理法則は単に人間の思考のルールというだけでなく、現実世界、あるいは少なくとも「可能な世界」が成り立つための、もっと根本的な構造そのものを反映している、というものです。物事が存在し、変化していくための基本的な設計図のようなもの、と言えるかもしれません。

もしそうだとすると、全能者であっても、この世界の基本的な構造、つまり論理に反することはできない(あるいは意味がない)ということになります。それは、建築家が物理法則を無視して建物を建てられないのと同じようなものです(ただし、先述の通り、物理法則と論理法則の性質は異なりますが)。世界の根幹を成すルールに反することは、何かを「行う」というより、むしろ無意味な混乱を生み出すだけかもしれません。

この考え方に立つと、全能者の力は、世界の基本的な構造である論理の枠組みの中で、最大限に発揮されるものだと理解されます。 - 考え方3:神学的な視点からの補強

特に神学の文脈では、論理は神自身の本質や理性の一部である、と考えることで、この問題を説明しようとしてきました。例えば、中世のスコラ哲学者たちは、神は完全に理性的であり、その理性が論理法則として現れていると考えました。したがって、神が論理に反することを行わないのは、神が自身の本質に反することを行わないのと同じであり、それは矛盾や欠陥ではなく、むしろ完全性や一貫性を示すものだと捉えられたのです。神が論理を「作った」のか、それとも論理は神と共にあるのか、といった細かい点には様々な議論がありますが、いずれにしても、神と論理は深く結びついていると考えられました。

- 考え方1:論理は「意味」の前提条件

- 「持ち上げられない石」への応用:パラドックスの解消?

-

さて、この「論理的に不可能なことは全能の範囲外」という考え方を、「持ち上げられない石」の問題に当てはめてみましょう。

この立場から見ると、「全能者が持ち上げられない石」という概念そのものが、論理的な自己矛盾をはらんでいると解釈されます。なぜなら、「全能者」とは(この定義の下では)論理的に可能なことは何でもできる存在であり、特に「どんなものでも持ち上げられる」力を持っているはずです。それなのに、「持ち上げられない石」を想定することは、「どんなものでも持ち上げられる存在が、持ち上げられない石」という、撞着語法(互いに矛盾する言葉をつなげること、例えば「明るい闇」など)のようなものを要求していることになります。

これは、「丸い四角」や「結婚している独身者」と同じカテゴリーに属する、論理的に成り立たない概念だと考えられます。言葉としては言えても、それが指し示す実体は存在しえない、というわけです。

したがって、「全能者は、そのような論理的に矛盾した石を創ることはできない」という結論になります。しかし、これは全能性の否定にはつながりません。なぜなら、ここでの「全能」は「論理的に可能なことは何でもできる」と定義されており、論理的に不可能なことをできないのは、その定義からして当然だからです。「丸い四角を描けない」ことが画家の能力不足ではないのと同じように、「論理的に矛盾した石を創れない」ことも、全能者の能力不足ではない、と説明されるのです。

このようにして、「論理的に不可能なことは全能に含まれない」という考え方は、「持ち上げられない石」のパラドックスを、論理的な矛盾を含む問いとして退け、解消するように見えるのです。 - それでも残る疑問点:本当に解決したのか?

-

この説明は、非常に明快で、論理的な整合性も高く見えます。しかし、誰もがこれで完全に納得するわけではありません。いくつかの疑問や反論も考えられます。

まず、最も素朴な疑問として、「なぜ全能者が、人間の考えたような論理に従わなければならないのか?」というものがあります。「本当に全能なら、論理なんていう窮屈なルールさえも超えられるはずだ!」と感じる人もいるでしょう。これは、最初に見た「絶対的全能」の立場からの反論とも言えます。この反論に対しては、「論理を超越するとは具体的にどういうことか、それは意味のある形で考えられるのか」という再反論が考えられますが、議論は平行線をたどる可能性もあります。

また、「論理法則は本当に絶対普遍なのか?」という疑問もあります。例えば、非常にミクロな世界を扱う量子力学の世界では、日常的な感覚や古典的な論理がそのままでは通用しないような現象も見られます。論理学にも様々な種類があり、唯一絶対の論理というものが存在するのかどうか自体も、哲学的な議論の対象です。もし論理が絶対でないとしたら、「論理的に不可能だからできない」という説明の根拠も揺らぐかもしれません。(ただし、これは非常に専門的な議論になります。)

さらに、「結局は『論理的に不可能』という便利な言葉で、問題を回避しているだけではないか?」という批判もあります。パラドックスが提起した「全能」という概念の持つ根本的な難しさに正面から向き合わず、言葉の定義を変えることで問題をすり替えているだけだ、と感じる人もいるかもしれません。 - 論理の力と限界を知る

-

「論理的に不可能なことは全能に含まれない」という考え方は、全能者のパラドックスを分析し、理解するための非常に強力な視点を与えてくれます。それは、私たちが使う言葉や概念、そして思考のルールである論理そのものについて、深く考えるきっかけを与えてくれます。

この考え方を受け入れることで、「持ち上げられない石」のパラドックスは、ある意味で「解決」されたように見えます。しかし、それが唯一絶対の答えであるとは限りません。異なる定義や前提に立てば、全く違う結論に至る可能性もありますし、論理だけでは割り切れない、信仰や直観といった領域も存在します。

重要なのは、この考え方を知ることで、私たちが「力」や「可能性」、「限界」といった概念を、より注意深く、多角的に見ることができるようになる、ということかもしれません。論理という道具の有用性を認識すると同時に、その限界にも目を向ける。それが、この古いパラドックスから私たちが学べる、大切な教訓の一つと言えるでしょう。

-

言葉遊びか、それとも本質的な問題か?全能者のパラドックスについて聞くと、「なんだか言葉遊びみたいだな」と感じる人もいるかもしれません。「持ち上げられない石」なんて、現実にあるわけでもないし、単に言葉の定義をこねくり回しているだけじゃないか、と。確かに、言葉の定義や論理の扱い方が鍵になる問題であることは事実です。

しかし、これを単なる言葉遊びとして片付けてしまうのは、少しもったいないかもしれません。このパラドックスは、私たちが普段何気なく使っている「全能」や「無限」、「絶対」といった言葉が、いかに曖昧で、深く考えていくと複雑な問題を含んでいるかを示してくれます。

言葉は、私たちの思考の道具です。しかし、その道具自体が持つ限界や性質を理解しないと、思わぬところで思考が行き詰まってしまうことがあります。全能者のパラドックスは、まさにそのような例の一つと言えるでしょう。それは、言語や論理の限界、そして私たちが「力」や「可能性」というものをどのように理解しているのか、という、より本質的な問いへと繋がっていきます。

神様がいるかどうか、といった話とは別に、論理的に考えるとはどういうことか、言葉の定義がいかに重要か、といった点を教えてくれる思考のトレーニングとしても、このパラドックスは非常に興味深いものです。言葉の裏に隠された論理の構造や、概念の持つ深さに気づかせてくれる点で、単なる遊び以上の価値があると言えるのではないでしょうか。- 「持ち上げられない石」:ただの言葉遊び?それとも…?

-

全能者のパラドックス、特にあの有名な「持ち上げられない石」の問題について考えていると、ふとこんな疑問が頭をよぎるかもしれません。「これって、結局は言葉のトリック、ただの言葉遊びなんじゃないの?」と。たしかに、現実の世界には「全能者」も「持ち上げられないほど重い石」も(おそらく)存在しません。机上の空論というか、言葉と言葉をこねくり回しているだけのように感じられても、無理はないかもしれません。

実際に、「それは単なる言葉の矛盾であって、現実世界や深い真理とは関係ないよ」と考える人もいます。その気持ちはよく分かります。日常的な感覚からすると、少し奇妙で、非現実的な問いに思えるでしょう。

しかし、一方で、このパラドックスが何世紀にもわたって哲学者や神学者たちの頭を悩ませ、議論を呼び起こしてきたのも事実です。もし本当に単なる無意味な言葉遊びだったら、これほど長く人々の関心を引きつけ続けるでしょうか? もしかしたら、この一見すると奇妙な問いの裏には、私たちが普段あまり意識しない、もっと本質的で重要な問題が隠されているのかもしれません。言葉遊びに見える側面と、本質的な問いかけとしての側面、両方からこのパラドックスを見つめてみましょう。 - なぜ「言葉遊び」に見えるのか?

-

まず、このパラドックスが「言葉遊び」だと感じられる理由を整理してみましょう。

一つは、扱っている概念が現実離れしている点です。「全能者」という存在自体が、私たちの経験を超えていますし、「自分自身でも持ち上げられない石」というのも、具体的にどんなものなのか想像しにくい、特殊な設定です。現実の問題解決に直接役立つわけでもなさそうです。

二つ目は、言葉の定義に大きく依存している点です。前の説明で見たように、「全能」という言葉をどう定義するかによって、パラドックスの受け止め方や、それに対する「解答」も変わってきます。「論理的に不可能なことは含まない」と定義すれば、パラドックスは解消されるように見えます。まるで、ルールの解釈次第で結論が変わるゲームのようです。言葉の定義を操作しているだけ、と感じられてしまうかもしれません。

三つ目は、問いの構造が巧妙すぎる点です。「創れるか?」という問いに対し、「はい」「いいえ」どちらで答えても、意図的に矛盾が引き起こされるように仕組まれているように見えます。まるで、引っ掛け問題や、論理パズルを楽しんでいるかのようです。深刻な問題というよりは、知的なゲーム感覚に近いかもしれません。

こうした点から、「全能者のパラドックスなんて、暇な哲学者が考えた言葉遊びだよ」という見方が出てくるのも、ある程度は理解できるところです。 - 言葉の裏にある、見過ごせない問い

-

しかし、このパラドックスを単なる言葉遊びとして片付けてしまうと、見過ごしてしまうかもしれない大切な側面があります。実は、この問いは、私たちの思考や言語のあり方そのものについて、重要な問いを投げかけているのです。

- 言葉と思考の限界を照らし出す鏡として

私たちは普段、言葉を使って世界を理解し、他者とコミュニケーションをとっています。しかし、言葉は万能ではありません。特に、「無限」「絶対」「永遠」「全能」といった、日常経験を超えた究極的な概念を扱おうとすると、言葉はその限界を露呈しやすくなります。

全能者のパラドックスは、まさにその典型例です。「何でもできる」という言葉は、一見するとシンプルですが、その意味を厳密に突き詰めていくと、自己矛盾を引き起こしてしまう。これは、私たちの言語が、無限や絶対といった概念を完全には捉えきれない、あるいは、矛盾なく扱うことが難しい場合があることを示唆しています。

言葉の意味は、実は非常に曖昧で、文脈によって変化します。「全能」の定義が多様であること自体が、その証拠です。このパラドックスは、言葉の定義を明確にすることの重要性や、曖昧な言葉を使うことのリスクを教えてくれます。言葉という道具の性質や限界を知ることは、より正確に考え、誤解なくコミュニケーションをとるために不可欠です。このパラドックスは、そのための良い教材となってくれるのです。

20世紀の哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインは、言葉の意味はその使われ方(文脈やルール)の中で決まると考えました。彼のような視点から見ると、パラドックスは、言葉が本来の使われ方から外れて、不適切に使われたときに生じる「言語的な病」のようなものだと捉えることもできます。「全能」という言葉を、日常的な文脈から切り離して、論理的な極限まで押し進めた結果、言葉が本来持っていた意味のネットワークが崩壊し、矛盾が生じた、と考えることもできるかもしれません。これは、言葉との付き合い方を改めて考えさせてくれます。 - 論理的思考力を鍛える、思考のジムとして

全能者のパラドックスは、非常に優れた論理パズルとしての側面も持っています。この問題を解き明かそうとすることは、私たちの論理的思考力を鍛える絶好の機会となります。

まず、問題の構造を正確に理解し、なぜ「はい」でも「いいえ」でも矛盾が生じるのか、その推論のステップを丁寧に追う必要があります。どこに論理の飛躍があるのか、あるいは前提に問題があるのかを見抜く力が試されます。

次に、矛盾を解消するために、様々な解決策を考え、その妥当性を吟味するプロセスがあります。「全能」の定義を見直す、論理法則の適用範囲を考える、「問い自体が無意味だ」と主張するなど、多様なアプローチがあり、それぞれの長所と短所を比較検討することで、多角的な視点や批判的思考力が養われます。

さらに、議論の中で隠れた前提に気づくことも重要です。「全能者は存在する」「論理法則は絶対である」「言葉は現実を正確に反映する」といった、私たちが無意識のうちに置いている前提が、実は問題の根源にあるのかもしれません。前提を疑うことは、創造的な思考や問題解決の鍵となります。

このように、全能者のパラドックスに取り組むことは、まるで思考のジムでトレーニングをするようなものです。すぐに答えが出なくても、粘り強く考え続けることで、論理的な思考力、分析力、批判的思考力といった、様々な場面で役立つ知的な筋肉を鍛えることができるのです。 - 世界の根本を考えるきっかけとして

「持ち上げられない石」の問題は、一見すると現実離れしていますが、実は私たちの存在や世界そのものに関する、もっと根本的で大きな問いへと繋がっていく可能性を秘めています。

例えば、「可能性」とは一体何でしょうか? 論理的に可能なことと、物理的に可能なことはどう違うのでしょうか? 限界とは何か? 無限とは何か? 私たちの理性や言語は、世界の真理をどこまで捉えることができるのでしょうか?

こうした問いは、「形而上学(けいじじょうがく)」と呼ばれる哲学の分野で扱われてきました。形而上学とは、目に見える現象の背後にある、存在や世界の根本的な原理や構造について考える学問です。全能者のパラドックスは、こうした抽象的で難しい問いについて、具体的なイメージ(全能者や石)を通して考えるきっかけを与えてくれます。

神が存在するかどうか、という宗教的な問題とは別に、もし「絶対的な存在」や「究極の力」といったものを考えるとしたら、それはどのような性質を持ちうるのか、人間の理性はそれをどこまで理解できるのか、といった問題を、論理的に考察する糸口を与えてくれるのです。 - 他のパラドックスとの繋がり

全能者のパラドックスは、孤立した奇妙な問題というわけではありません。実は、論理学や哲学の歴史には、これと似た構造を持つ他のパラドックスが数多く存在します。

有名なものに、「嘘つきのパラドックス」があります。「私が今言っているこの文は嘘である」という文を考えてみてください。もしこの文が本当だとすると、文の内容(嘘である)が成り立たないので、文は嘘になります。逆に、もしこの文が嘘だとすると、文の内容(嘘である)が成り立たないので、文は本当になります。どちらにしても矛盾が生じてしまいます。

このような、自分自身のことを述べる(自己言及)文脈で生じやすいパラドックスは、論理学や数学の基礎に関わる重要な問題として、20世紀初頭に大きな議論を巻き起こしました。全能者のパラドックスも、「全能者自身の能力」について言及している点で、自己言及的な構造を持っていると見ることができます。

これらのパラドックス群は、単なる言葉遊びではなく、私たちの論理体系や言語システムが持つ根本的な限界や、精緻化の必要性を示唆するものとして、学問の世界で真剣に研究されてきました。全能者のパラドックスも、そうした大きな知的な流れの中に位置づけることができるのです。

- 言葉と思考の限界を照らし出す鏡として

- 言葉遊びと本質の境界線

-

結局のところ、全能者のパラドックスは「言葉遊び」なのでしょうか、それとも「本質的な問題」なのでしょうか?

もしかしたら、その答えは一つではないのかもしれません。このパラドックスは、言葉遊びとしての面白さを持っていると同時に、私たちの思考や言語、そして世界の捉え方に関する本質的な問いをはらんでいる、と言えるのではないでしょうか。

入り口は、まるで知的なクイズやゲームのようです。しかし、その問いについて考えを進めていくと、思いがけず深い哲学的な領域に足を踏み入れることがあります。どこまでを「遊び」と感じ、どこからを「本質」と捉えるかは、人それぞれかもしれません。また、この問題にどう向き合うか、どれだけ思考を巡らせるかによって、その意味合いも変わってくるでしょう。

確かなことは、このパラドックスが、私たちの知的な好奇心を強く刺激する、魅力的なテーマであるということです。安易に「ただの言葉遊びだ」と片付けてしまうのは、もったいないかもしれません。その奥に隠された、言語、論理、そして思考の不思議さについて、少し立ち止まって考えてみる価値は、十分にあるのではないでしょうか。それは、私たちの世界の見方を、少し豊かにしてくれるかもしれません。

-

神学の視点:信仰と論理の関係全能者のパラドックスは、もともと神の性質を考える神学の文脈で議論されることが多かった問題です。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教など、多くの宗教で神は全能であるとされています。そのため、このパラドックスは神学者たちにとって無視できない問いかけでした。

神学的な応答は様々ですが、一つの代表的な考え方は、先ほども触れた「論理的に可能なことなら何でもできる」という全能の定義を採用することです。トマス・アクィナスのような中世の重要な神学者は、神は論理法則を創造したのではなく、論理は神の本質の一部である、あるいは神の理性そのものであると考えました。そのため、神が論理に反することを行わないのは、自身の本質に反することを行わないのと同じであり、それは能力の欠如ではなく、むしろ完全性の証である、と説明しました。「持ち上げられない石」のような論理的に矛盾する要求は、そもそも神の完全な力に対する適切な問いではない、というわけです。

また、信仰の観点からは、人間の限られた理性や言語で、神の無限の力を完全に理解しようとすること自体に限界があると考える立場もあります。パラドックスが生じるのは、私たちが神を人間の論理の枠に無理やり当てはめようとするからであり、信仰においては、論理を超えた次元で神の全能性を捉えるべきだ、という考え方です。このように、神学においては、論理的な整合性を保ちつつ信仰の核心を守るために、様々な形でこのパラドックスに向き合ってきた歴史があります。- 神様の力と人間の疑問:信仰がパラドックスに出会うとき

-

全能者のパラドックス、特に「持ち上げられない石」の問題は、哲学的な思考実験として面白いだけでなく、実は多くの宗教、とりわけ唯一絶対の神を信じる宗教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教など)にとって、非常に切実な問いかけでもありました。なぜなら、これらの宗教の中心には、「神は全能である」という揺るぎない信仰があるからです。

神様が世界を創り、私たちを導き、奇跡を起こすことができるのも、その全能の力があってこそだと信じられています。ですから、「全能者にもできないことがあるのではないか?」と思わせるようなパラドックスは、単なる論理パズルではなく、信仰の根幹に関わる重大な問題に見えたのです。「私たちの信じる神様は、本当に『何でもできる』のだろうか?」という、ある種の不安や疑問を呼び起こしかねません。

そのため、歴史を通じて多くの神学者(神について専門的に考える人々)たちが、このパラドックスに真剣に向き合い、信仰と矛盾しないような説明を試みてきました。彼らの取り組みは、単にパラドックスを論理的に解決しようとするだけでなく、「信仰」と「理性(論理)」という、人間にとって大切な二つの要素の関係をどのように考えればよいのか、という、より大きな問題にも繋がっていきます。神学的な視点から、このパラドックスがどのように受け止められ、考えられてきたのかを見ていきましょう。 - 神学が考える「全能」:力以上のもの

-

まず、神学において「神の全能性」がどのように理解されているかを確認しておくことが大切です。それは、単に「物理的に何でもできる怪力」といったイメージとは少し異なります。

もちろん、世界を創造し、自然法則を動かし、時には奇跡を起こすといった、絶大な「力」の側面も重要です。しかし、それだけではありません。神の全能性は、神がこの世界の究極的な主権者であること、つまり、何ものにも依存せず、すべてを支配し、導くことができる存在であること(神の主権)と深く結びついています。また、神が世界とその中の私たちを配慮し、計画をもって導いているという考え(摂理)とも関連しています。

さらに重要なのは、多くの神学において、神は単に力があるだけでなく、「完全に善であり、賢く、愛に満ちた、秩序ある存在」としても理解されている点です。力だけでなく、知恵や愛、善性といった性質もまた、神の本質的な部分だと考えられているのです。

この「力」と「善性・理性」という二つの側面が、パラドックスを考える上で重要になります。もし神が完全に理性的で秩序ある存在なら、論理的に矛盾したことを行う(あるいは、要求される)のは、その本性に反するのではないか? このような視点が、神学的な応答の糸口となりました。 - 応答1:「神様は、ルールを破らない」(合理主義的な考え方)

-

パラドックスに対する神学的な応答として、歴史的に最も影響力のあったものの一つが、「論理的に不可能なことは、神の全能の範囲には含まれない」という考え方です。これは、前のポイントで見た哲学的な応答とも重なりますが、神学的な文脈では、神の性質と結びつけて説明されます。

この考え方を代表するのが、中世キリスト教最大の神学者の一人、トマス・アクィナスです。彼は、信仰と理性は対立するものではなく、むしろ調和するものだと考えました。神は理性の源であり、論理法則は神の知恵や本性そのものを反映している、と彼は考えたのです。

したがって、神が「丸い四角を創る」とか「2足す2を5にする」といった論理的に矛盾することを「しない」(あるいは「できない」)のは、神に能力がないからではありません。それは、神が自身の理性的で秩序だった本質に反することを行わないからであり、むしろ神の完全性や不変性の証拠なのだ、と説明しました。無秩序で自己矛盾したことを行うのは、完全な存在のすることではない、というわけです。

この考え方を「持ち上げられない石」の問題に当てはめると、次のようになります。「全能者が持ち上げられない石」という概念自体が、論理的に自己矛盾をはらんでいます(全能=何でも持ち上げられるはずなのに、持ち上げられない石がある、という矛盾)。このような論理的に成り立たないものを「創れない」としても、それは神の能力の限界を示すものではありません。なぜなら、神の全能とは、あくまで「論理的に可能なこと」すべてを行う力だからです。論理的に不可能な要求は、そもそも神の力に対する適切な問いではない、というわけです。

このように、神の理知的な本性を強調し、論理法則を尊重することで、信仰と矛盾なくパラドックスを説明しようとする試みは、多くの神学者に受け入れられました。信仰は盲目的なものではなく、理性によって理解し、説明することも可能である、という姿勢を示すものでした。 - 応答2:「人間の考えを超えた神様」(信仰主義的な考え方)

-

一方で、「人間のちっぽけな理性や論理で、無限である神様の力を測ろうとすること自体が、そもそも間違っているのではないか」と考える立場もあります。これは、信仰の重要性を理性よりも上位に置く、信仰主義的なアプローチと言えます。

この考え方に立つ人々は、人間の言語や論理は、有限な世界を理解するために作られたものであり、無限で超越的な神の本質を捉えるには、本質的に限界があると主張します。「持ち上げられない石」のようなパラドックスが生じるのは、まさにその限界の現れであり、人間の論理の枠組みに神を無理やり押し込めようとするからだ、と考えるのです。

聖書などの聖典には、しばしば人間の理解を超えた神の知恵や力、神秘的な出来事が記されています。例えば、キリスト教における三位一体(父、子、聖霊が一体であるという教義)などは、人間の論理だけでは完全に説明しきれないとされる代表的な例です。こうした人々は、論理的な整合性を追求することよりも、むしろ聖典の言葉や宗教的な体験、神への絶対的な信頼といった「信仰」そのものに重きを置きます。

パラドックスに対しては、「人間の論理では矛盾に見えるかもしれないが、神にとっては矛盾ではないのかもしれない」とか、「神のなさることは人間の理解を超えているのだから、論理的な説明を求めること自体が不遜である」といった応答になるかもしれません。あるいは、パラドックスを、神の偉大さや人間の限界を思い知らせるための、一種の「試練」や「問いかけ」として受け止める場合もあります。

この立場は、理性を完全に否定するわけではありませんが、神に関する事柄においては、理性の限界を認め、最終的には信仰による受け入れが必要だと考えます。信仰の世界の豊かさや神秘性を守ろうとする姿勢とも言えるでしょう。 - 応答3:「力をあえて使わないこともある?」(自己制限という考え方)

-

少し異なる視点として、神は全能でありながら、その力を常に最大限に行使するわけではなく、自ら制限することがある、という考え方もあります。

例えば、神が人間に自由意志を与えた、と考える宗教は多いですが、もし神が常に全能の力で人間の行動すべてに介入していたら、自由意志は成り立ちません。人間が自ら選び、行動する余地を残すために、神はあえて介入を控え、力を「制限」している、と考えることができます。

また、キリスト教神学には「ケノーシス」という考え方があります。これは、神の子であるキリストが、人間となる際に、自らの神としての力を「空しくした」あるいは「制限した」と解釈するものです。全能でありながら、愛や救済という目的のために、あえて有限な、弱い姿をとることがありうる、というのです。

こうした「自己制限」の考え方を応用すれば、「持ち上げられない石を創る」という状況も、神が特定の目的のために、あえて自身の力に制限を加える、あるいは矛盾した状況を許容する可能性として解釈できるかもしれません(これは少し複雑な議論ですが)。全能とは、常に力を誇示することではなく、むしろその力を、愛や目的に従って賢く用いること、時には制限することさえ含むのかもしれない、という視点です。 - 応答4:「言葉はどこまで神様を語れるか?」(アナロジーという考え方)

-

人間の言葉が神を語る限界、という点に関連して、「アナロジー(類比)」という考え方も重要です。これもトマス・アクィナスなどが詳しく論じました。

私たちが神について語るとき、「神は力強い」「神は賢い」「神は愛である」といった言葉を使います。しかし、これらの言葉は、元々、人間の経験する力、賢さ、愛を基にしています。神の力や賢さ、愛が、人間のそれと全く同じであるはずはありません。神は私たちの理解を超えた存在なのですから。

したがって、私たちが神について語る言葉は、神の本質を直接言い当てているのではなく、あくまで「類比(アナロジー)」、つまり、人間の経験に照らして、「~のようだ」としか言えないのだ、と考えます。「神の力」は、人間の力に「似ている」けれども、完全に同じではない、というわけです。

「全能」という言葉も同様です。これも、人間の経験する「できること」からの類推でしかなく、神の究極的な能力そのものを正確に記述しているわけではないのかもしれません。もしそうだとすると、人間の言葉である「全能」という概念を使って論理操作をした結果、パラドックスが生じたとしても、それが直ちに無限である神自身の限界を示すことにはならない、と考えることができます。言葉の限界を認識することで、パラドックスの影響を相対化しようとするアプローチです。 - 信仰と理性のあいだで

-

ここまで見てきたように、神学の世界では、全能者のパラドックスに対して、様々な角度から応答が試みられてきました。それは、単に論理的なパズルを解くというだけでなく、信仰の核心に関わる問いとして真剣に受け止められてきたからです。

これらの応答は、大きく分けると、神の理知性や秩序性を強調し、論理との調和を図ろうとする立場(応答1、4など)と、神の超越性や神秘性を重んじ、人間の理性の限界を認め、信仰の優位性を主張する立場(応答2など)に分けられるかもしれません。しかし、実際にはこれらの要素が複雑に絡み合っている場合も多いです。

神学の長い歴史は、まさにこの「信仰」と「理性(論理)」の関係をめぐる、絶え間ない対話と格闘の歴史であったとも言えます。全能者のパラドックスは、その関係性を鋭く問い直し、神とは何か、信仰とは何か、そして人間が知りうる限界はどこにあるのか、といった根本的な問いについて、深く考えることを促してきたのです。

神学的な視点は、私たちに、論理的な正しさだけが世界のすべてではない可能性や、人間の言葉や理性を超えた領域が存在するかもしれない、という視点を与えてくれます。それは、パラドックスという知的な挑戦を通じて、信仰の意味や価値を改めて見つめ直す機会を提供してくれるものと言えるでしょう。

-

哲学の視点:言葉と限界の関係神学だけでなく、哲学においても全能者のパラドックスは重要なテーマとして扱われてきました。哲学者は、神の存在そのものよりも、むしろこのパラドックスが示す論理や言語、概念の問題に関心を寄せることが多いです。

哲学的な分析では、「全能」という言葉の意味を精密に検討することから始まります。「何でもできる」という日常的な表現がいかに曖昧かを指摘し、より厳密な定義を試みます。例えば、「~ができる」という表現が、文脈によって全く異なる意味合いを持つことに注目します。「ピアノが弾ける」と「100kgのバーベルを持ち上げられる」では、「できる」の種類が違います。「全能」の場合、どのような種類の「できる」を想定しているのかが問題になります。

また、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインのような言語哲学者は、言葉の意味はその使われ方(言語ゲーム)によって決まると考えました。「全能」という言葉が、特定の文脈(例えば神学的な議論)でどのように機能しているかを分析することで、パラドックスの見え方が変わる可能性を指摘します。パラドックスは、言葉が本来の文脈から切り離され、不適切に使われたときに生じる混乱なのかもしれません。

さらに、論理学の観点からは、自己言及(自分自身について言及すること)を含む文がパラドックスを生みやすいことが知られています。「この文は嘘である」という有名な嘘つきのパラドックスのように、「持ち上げられない石」も、全能者自身の能力について言及している点で、構造的に似ている部分があります。このように哲学は、論理、言語、概念の分析を通して、パラドックスの構造やそれが生じる条件を明らかにしようとします。- 哲学の虫眼鏡:「全能」という言葉をのぞいてみる

-

全能者のパラドックスについて考えるとき、哲学者は神学者とは少し違う角度からこの問題に光を当てます。もちろん、神の存在や性質について考える哲学(宗教哲学)もありますが、多くの哲学者は、神様が本当にいるかどうか、という点よりも、むしろこのパラドックスが引き起こす「言葉」「論理」「思考」そのものに関する問題に強い関心を寄せます。

まるで精密な道具を使って対象を分析するように、哲学者は「全能」「可能」「不可能」「限界」といった、パラドックスを構成する言葉の意味を注意深く調べます。そして、それらの言葉がどのように使われ、組み合わされることで、一見すると奇妙な矛盾が生み出されるのか、その仕組みを解き明かそうとします。哲学にとって、全能者のパラドックスは、神様の問題というよりも、むしろ私たち人間の「知性」と言葉の働きを探るための、格好のケーススタディとなるのです。 - 哲学のメス:言葉を分解し、意味を確かめる

-

哲学が問題に取り組む際の基本的な手法の一つに、「概念分析」と「言語分析」があります。難しく聞こえるかもしれませんが、やっていることは意外と身近です。

「概念分析」とは、ある言葉(概念)が持つ意味の内容を、より基本的な要素に分解して、その構造を明らかにすることです。例えば、「全能」という概念を分析するなら、「それは『何でも』できることなのか?」「『できる』とは具体的にどういう種類の行為を指すのか?」「論理的な制約は含まれるのか?」といった問いを立てて、その意味を精密にしていく作業です。前のポイントで見た「全能」の定義の多様性は、まさにこの概念分析の結果とも言えます。

「言語分析」は、言葉が実際にどのように使われているか、その文脈や状況に注目するアプローチです。同じ言葉でも、使われる場面が違えば、意味合いやニュアンスが変わることがよくあります。「力がある」という言葉も、物理的な力を指す場合と、権力や影響力を指す場合では意味が違います。哲学者は、言葉が特定の文脈でどのような役割を果たしているかを観察することで、その意味をより深く理解しようとします。

これらの分析を通して、哲学者は、パラドックスが生じる原因が、言葉の意味の曖昧さや、不適切な使い方にあるのではないか、と考えます。 - 視点1:言葉は使い方が大事?(言語哲学のアプローチ)

-

20世紀の哲学に大きな影響を与えたルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインという哲学者は、「言葉の意味は、その言葉が使われるルールや文脈(彼はこれを『言語ゲーム』と呼びました)によって決まる」と考えました。言葉は、単独で固定的な意味を持つのではなく、まるでゲームの駒のように、特定のルールの中で役割を果たすことで意味を持つ、というのです。

例えば、「王様」という言葉は、チェスのゲームの中では特別な動き方をする駒を指しますが、歴史の話の中では国の統治者を指します。同じ言葉でも、どの「ゲーム」で使われているかによって意味が変わるわけです。

この「言語ゲーム」の考え方を全能者のパラドックスに当てはめてみると、どうなるでしょうか。「全能」という言葉も、様々な言語ゲームで使われています。神様について語る神学的なゲーム、日常会話で「彼は政治の世界で全能だ」のように比喩的に使うゲーム、そして「持ち上げられない石」のような論理パズルを考える思考実験のゲームなどです。

もしかしたら、パラドックスが生じるのは、「全能」という言葉を、それが本来使われていた神学的なゲームや日常的なゲームから切り離して、純粋に論理的な思考実験のゲームに持ち込み、そのルールを極限まで適用しようとした結果、言葉が本来の役割を果たせなくなってしまった(ゲームのルール違反を犯してしまった)からではないか、と考えることができます。

神学的な文脈での「全能」は、論理的な矛盾を許容するか、あるいは論理を超えた信仰の対象として語られていたかもしれません。日常的な比喩としての「全能」は、文字通りの意味ではありません。それなのに、論理パズルのゲームで「文字通り、かつ論理的に矛盾なく『何でもできる』」という意味を無理やり押し付けようとしたために、「持ち上げられない石」のような、意味をなさない(ウィトゲンシュタインの言葉で言えば「ナンセンス」な)要求が生み出され、パラドックスという混乱が起きたのではないか、というわけです。

この視点に立つと、パラドックスは世界の真理についての問題というよりは、言葉の使い方、言語ゲームのルールを誤ったことによって生じた「言語的なもつれ」として捉えられます。解決策は、言葉を本来の適切な文脈に戻し、その意味と限界を正しく理解することにある、とされるかもしれません。 - 視点2:論理の迷宮に迷い込む?(論理学のアプローチ)

-

哲学はまた、論理学という道具を使って、パラドックスの構造そのものを分析します。なぜ特定の言い方をすると、矛盾が必然的に導かれてしまうのか、その論理的なメカニズムを解明しようとするのです。

全能者のパラドックス、特に「持ち上げられない石」の問題は、「全能者自身の能力」について言及している点で、「自己言及」の要素を含んでいます。つまり、「自分自身について語る」という構造を持っているのです。

論理学の歴史を見ると、この「自己言及」がパラドックスの温床となりやすいことが知られています。「この文は嘘である」という嘘つきのパラドックスが典型例です。自分自身の内容に言及することで、肯定しても否定しても矛盾が生じる、というループ構造が生まれてしまいます。

全能者のパラドックスも、「全能者(=何でもできる者)が、できないこと(=持ち上げられない石)を、できるか?」という形で、能力とその限界について自己言及的な問いかけになっています。論理学者は、このような自己言及的な構造が、どのようにして論理的な矛盾を引き起こすのかを、記号論理学などの精密なツールを使って分析します。

また、論理学の視点は、私たちが普段当たり前だと思っている「論理法則」そのものにも疑問を投げかけることがあります。例えば、「どんな命題も真か偽のどちらかである」という排中律や、「あるものがAであり、かつAでないことはありえない」という矛盾律は、私たちの思考の基本的な柱ですが、これらは本当に絶対的なのでしょうか?

世の中には、古典的な二値論理(真か偽か)だけではうまく扱えないような事柄もあるかもしれません。例えば、未来の出来事や、量子力学の不確定な状態などです。また、論理学にも、古典論理とは異なるルールを持つ様々な体系(例えば、直観主義論理など、「真か偽か決まらない」状態を認めるもの)が存在します。

もし、私たちが使っている論理のルール自体が、絶対的なものではなく、特定の目的や範囲で有効なツールの一つに過ぎないとしたらどうでしょうか? 全能者のパラドックスは、特定の論理体系(古典論理)の枠組みの中で考えたときに生じる問題であり、別の論理体系を採用すれば、違った見方ができるのかもしれません。

このように、論理学的なアプローチは、パラドックスの形式的な構造を明らかにすると同時に、私たちが思考の道具として使っている論理そのものの性質や限界について、深く考えることを促します。 - 視点3:私たちの「考える力」の限界?(認識の仕組みからのアプローチ)

-

哲学はさらに、私たち人間がどのように世界を認識し、理解しているのか、その「考える力」の仕組みや限界そのものにも目を向けます。これは「認識論」と呼ばれる分野に関わります。

ドイツの哲学者イマヌエル・カントは、私たちの認識は、真っ白な状態で世界を受け取るのではなく、生まれつき持っている特定の「思考の枠組み(カテゴリー)」を通して世界を理解している、と考えました。例えば、時間、空間、因果関係といった枠組みを通して、私たちは経験を整理し、意味づけている、というのです。

この考え方を推し進めると、私たちが認識できるのは、あくまでこの思考の枠組みを通してフィルターされた世界であり、世界の「あるがまま」の姿(カントはこれを「物自体」と呼びました)を直接知ることはできない、ということになります。

では、「全能」のような、私たちの経験や思考の枠組みをはるかに超えた究極的な概念についてはどうでしょうか? カントのような立場からすると、人間の思考の枠組みは、有限な経験世界を理解するためにできており、「全能」や「無限」といった概念は、その枠組みを適用できる範囲を超えているのかもしれません。

もしそうだとすると、私たちが「全能」について考えようとするとき、有限な思考の枠組みを無理やり適用しようとするため、必然的に矛盾や混乱(カントの言葉では「アンチノミー(二律背반)」)が生じてしまうのではないか、と考えることができます。「持ち上げられない石」のパラドックスは、神様の側の問題というよりは、むしろ、そのような究極概念を捉えようとする人間の「考える力」そのものが持つ限界を示しているのだ、と解釈できるのです。

この視点は、人間の知性には根本的な限界があることを認め、私たちが知りうることと、知りえないことの境界線を意識することの重要性を示唆します。 - 哲学は何を目指すのか:答えより問い?

-

ここまで見てきたように、哲学は様々な角度から全能者のパラドックスにアプローチします。しかし、哲学が目指すのは、必ずしもこのパラドックスに対する唯一の「正解」を見つけることだけではありません。

もちろん、矛盾を解消するための論理的な解決策を提示することも重要な仕事の一つです。しかし、それと同じくらい、あるいはそれ以上に、哲学はパラドックスを通して、私たちが普段当たり前だと思っている前提を問い直すこと、言葉や論理の働きをより深く理解すること、そして人間の知性の限界を認識することに価値を見出します。

パラドックスは、私たちの思考がスムーズに進んでいた道に、突然現れる「行き止まり」の標識のようなものです。その標識の前で立ち止まり、「なぜここで行き止まりなのか?」「この道はどこから来たのか?」「別の道はないのか?」と考えること自体が、哲学的な営みと言えます。

パラドックスを解き明かそうとする過程で、私たちは言語の豊かさと危うさ、論理の精緻さと限界、そして私たち自身の思考の癖や盲点に気づかされます。それは、より明晰に考え、より深く世界を理解するための、貴重な学びの機会となるのです。

哲学的な視点は、全能者のパラドックスを、単なる神学上の難問や言葉遊びとしてではなく、私たち自身の「知る」という営みの根幹に関わる、普遍的で興味深い問題として捉え直すことを可能にします。そして、その問いと向き合うことを通して、私たち自身のものの見方や考え方を、より豊かにしていく手助けをしてくれるのかもしれません。

-

現代におけるパラドックスの意義「全能者のパラドックス」と聞くと、なんだか古めかしい、神様や哲学の世界だけの話のように感じるかもしれません。しかし、実はこの考え方は、現代社会に生きる私たちにとっても、意外なところで関係してくるのです。

例えば、近年目覚ましい発展を遂げている人工知能(AI)について考えてみましょう。「いつか人間を超える万能のAIが登場するのでは?」といった議論があります。しかし、仮にそのようなAIができたとして、その「万能」とは何を意味するのでしょうか? AIが自分自身を完全に理解したり、制御したりすることはできるのでしょうか? あるいは、AIが「自分自身を停止させられないプログラム」を創り出すことはできるでしょうか? こうした問いは、形を変えた全能者のパラドックスと考えることもできます。技術の限界や可能性、そしてその定義について考える上で、この古いパラドックスがヒントを与えてくれるかもしれません。

また、社会や政治における「絶対的な権力」や「万能なシステム」といった考え方にも、このパラドックスは示唆を与えます。「何でもできる」ように見える力や制度にも、論理的な矛盾や限界が潜んでいる可能性を教えてくれます。限界がないと思い込むことの危うさや、異なる視点を持つことの重要性を示唆しているとも言えるでしょう。

このように、全能者のパラドックスは、単なる昔の哲学問答ではなく、技術、倫理、社会システムなど、現代の様々な問題を考えるための、一つの思考の道具として、今なお意義を持っているのです。- 古くて新しい問い:全能者のパラドックスは現代を照らすか?

-

「全能者は自分でも持ち上げられない石を創れるか?」――この問いかけ、なんだか中世の神学者や哲学者が、埃っぽい書斎で交わしていた議論のように聞こえるかもしれません。「現代を生きる私たちには、あまり関係のない、昔の話だよね?」そう思う方もいらっしゃるでしょう。

たしかに、このパラドックスが生まれたのは遠い昔のことです。しかし、不思議なことに、この古めかしい問いかけの構造や、そこで扱われているテーマ――力、限界、論理、矛盾といったもの――は、形を変えながら、現代社会の様々な場面で繰り返し現れているのです。まるで、古いレンズが、思いがけず現代の風景を鮮やかに映し出すように、全能者のパラドックスは、今の私たちが直面している問題について考える上で、意外なほど多くのヒントを与えてくれます。過去の遺物どころか、現代的な意味合いを帯びて、私たちの思考を刺激し続けているのです。具体的にどのような点で意義があるのか、いくつかの側面から見ていきましょう。 - AIは「神」になれるか?:テクノロジーの限界を考える

-

現代社会を語る上で、人工知能(AI)の話題を避けることはできません。AIは目覚ましいスピードで進化を続け、「いつか人間を超える知性が誕生するのでは?」「あらゆる問題を解決してくれる万能AIが登場するかも?」といった期待や、逆に「AIが人間を支配するのでは?」といった不安の声も聞かれます。

こうした「万能AI」や「人間を超える知性」といった概念について考えるとき、全能者のパラドックスが培ってきた思考法が役立ちます。「何でもできるAI」とは、具体的に何を意味するのでしょうか?

例えば、「AIは、自分自身のプログラムを完全に理解し、制御することができるか?」と考えてみましょう。もし完全に理解・制御できるなら、AIは自分自身を停止させることもできるはずです。では、「AIは、自分自身にも停止させられないようなプログラムを創り出すことができるか?」――これは、構造的に「持ち上げられない石」のパラドックスによく似ています。

もし「創れる」なら、AIは自分自身を制御できない状況を生み出すことになり、その万能性に疑問符がつきます。もし「創れない」なら、それはAIの創造能力に限界があることを意味します。どちらにしても、「完全に万能」とは言えなくなりそうです。

これは、AIの能力の限界、自律性(自分で考えて行動する力)、そして制御可能性といった、技術的にも倫理的にも非常に重要な問題を考える上で、示唆に富む思考実験となります。「AIが何でもできる」という漠然としたイメージに対して、論理的な観点から、「本当にそうだろうか?」「そこには矛盾や限界が潜んでいるのではないか?」と立ち止まって考えることを促してくれるのです。AIの開発や利用に関するルール作り、あるいはAIとの共存のあり方を考える上で、こうした視点は欠かせません。 - テクノロジーの光と影:力の使い方を問う

-

AIに限らず、現代の科学技術は、かつては想像もできなかったような強大な力を私たちに与えています。遺伝子を自在に編集する技術、原子の力を解放する核エネルギー、世界中の情報を瞬時に繋ぐインターネット…。これらの技術は、私たちの生活を豊かにし、多くの問題を解決する可能性を秘めています。

しかし、同時に、これらの技術は予期せぬ副作用や、倫理的なジレンマ、場合によっては制御不能な状況を引き起こすリスクもはらんでいます。「技術的にできること」が、必ずしも「社会的に、あるいは倫理的にすべきこと」とは限りません。

全能者のパラドックスは、「力」そのものが持つ両義性や、限界について考えさせてくれます。「何でもできる」ように見える力にも、論理的な制約や、意図せざる結果が伴う可能性があることを、このパラドックスは示唆しています。「持ち上げられない石」は、まさに力が生み出した、力自身の限界を象徴しているかのようです。

現代の強力な科学技術について考えるとき、私たちはその恩恵だけでなく、潜在的なリスクや限界にも目を向ける必要があります。技術開発の目標設定、安全規制、倫理的なガイドラインなどを議論する際に、全能者のパラドックスが提起する「力の限界」「制御可能性」「矛盾の可能性」といったテーマは、重要な視点を提供してくれます。技術万能主義に陥ることなく、技術と社会の健全な関係を築いていくために、こうした思考の枠組みは有用です。 - 「完璧な社会」の落とし穴?:システムと権力の限界

-

私たちは、より良い社会を目指して、様々な制度やシステム、計画を作り出してきました。効率的な行政システム、公正な市場経済、あるいは理想的な社会を目指す政治的な計画などです。時には、「このシステム(計画)があれば、すべての問題が解決する」「絶対に失敗しない」といった、ある種の「万能性」が期待されることもあります。

しかし、ここにも全能者のパラドックス的な思考が当てはまるかもしれません。絶対的な権力や、「完璧」を目指したシステムは、しばしば内部に矛盾を抱え込み、自己破壊的な結果を招くことがあります。

例えば、ルールを厳格にしすぎた官僚制が、本来の目的を見失い、手続き自体を目的化してしまう(官僚制の逆機能)。あるいは、完全に自由な市場競争が、結果的に一部の勝者による独占を生み出し、自由競争そのものを阻害してしまう。絶対的な権力が、異論を許さないことで、かえって社会全体の活力を失わせ、自らの基盤を弱めてしまう。これらは、ある種のパラドックス的な状況と言えるでしょう。

全能者のパラドックスは、「何でもできる」はずの存在(あるいはシステム)にも、論理的な限界や、意図せざる矛盾が生じうることを教えてくれます。この視点は、特定の権力やシステムを絶対視することの危うさを指摘し、チェックアンドバランスの仕組みや、多様な意見を取り入れることの重要性を再認識させてくれます。複雑な社会問題を扱う上で、単一の「完璧な」解決策を求めるのではなく、システムの限界や副作用を常に意識し、柔軟に見直しを続ける姿勢が求められることを示唆しているのです。 - 複雑な時代を生きるヒント:矛盾と共に考える

-

現代社会は、ますます複雑化しています。環境問題、経済格差、文化的な対立、パンデミックなど、私たちが直面する問題の多くは、単純な原因と結果の関係で説明できるものではありません。多くの要因が絡み合い、時には互いに矛盾する要求(例えば、経済成長と環境保護など)の中で、難しい選択を迫られる場面も少なくありません。

このような複雑で、しばしば矛盾をはらんだ状況を理解し、対処していく上で、全能者のパラドックス的な思考は一つのモデルケースとなりえます。このパラドックスは、まさに「AかBか」のどちらを選んでも問題が生じる、というジレンマの構造を典型的に示しています。

現代の複雑な問題に対して、安易な二元論(善か悪か、敵か味方か)や、すべてを解決する「魔法の杖」のような解決策に飛びつくのではなく、問題の構造そのものに含まれる矛盾やトレードオフの関係、限界を冷静に見極めることが重要です。全能者のパラドックスは、そのような「割り切れなさ」や「矛盾」と共に考え続けることの必要性を示唆しています。

問題の根本的な構造を理解しようとすること、単純化しすぎずに多角的な視点を持つこと、そして完全な解決が難しい場合でも、より良い方向性を粘り強く模索すること。こうした、複雑な時代を生きる上で求められる思考態度を、このパラドックスは間接的に教えてくれているのかもしれません。 - 時代を超えた思考トレーニング教材として

-

そして最後に、これはこれまでのポイントでも触れてきましたが、全能者のパラドックスは、現代においても、私たちの思考力を鍛えるための普遍的で優れた教材であり続けています。

情報が氾濫し、フェイクニュースや誤情報が飛び交う現代社会において、物事の本質を見抜く力、言葉の裏に隠された意味や前提を読み解く力、そして論理的に矛盾なく考える力(論理的思考力、批判的思考力)は、ますます重要になっています。

全能者のパラドックスに取り組むことは、まさにこうしたスキルを磨くための良い練習になります。- 言葉の定義を明確にする訓練(「全能」の意味は?)

- 前提を疑う訓練(「論理は絶対?」)

- 推論の過程をチェックする訓練(なぜ矛盾が生じる?)

- 多角的な視点を持つ訓練(神学、哲学、論理学からの見方)

- 矛盾や複雑さと向き合う訓練

これらの訓練は、特定の専門分野だけでなく、私たちが日常生活で様々な情報に接し、判断を下し、他者とコミュニケーションをとる上で、普遍的に役立つものです。

このように見てくると、全能者のパラドックスは、決して過去の遺物ではありません。AI、科学技術、社会システム、複雑な現代的課題、そして私たち自身の思考力の鍛錬に至るまで、その問いかけの構造やテーマは、驚くほど現代的な響きを持っているのです。この古い問いと向き合うことは、変化の激しい現代社会をより深く理解し、賢く生きていくための、貴重な視点を与えてくれると言えるでしょう。

-

パラドックスから学ぶ、考えるヒント全能者のパラドックスという、一見すると不思議で難解な問題に触れてきましたが、ここから私たちが日常で活かせる「考えるヒント」をいくつか見つけることができます。

まず一つ目は、言葉の定義を大切にすることです。「全能」の定義が複数あるように、普段私たちが使う言葉も、人によって微妙に意味が違うことがあります。議論がかみ合わないな、と感じたときは、「そもそも、この言葉はどういう意味で使っているんだろう?」とお互いに確認してみることが、理解への第一歩になるかもしれません。

二つ目は、当たり前だと思っている前提を、時々疑ってみる姿勢です。「全能者は存在する」「論理は絶対だ」といった前提に立つとパラドックスが生じますが、その前提自体を問い直すと、全く違う景色が見えてくることがあります。常識や思い込みにとらわれず、「本当にそうなのかな?」と考えてみることで、新しいアイデアや解決策が生まれることがあります。

三つ目は、論理的に考えることの面白さと、その限界を知ることです。このパラドックスは、論理を突き詰めていくと思わぬ矛盾に行き当たる面白さを示しています。筋道を立てて考える力はとても大切です。しかし同時に、世の中には論理だけでは割り切れないこと、例えば人の感情や価値観、あるいは信仰といった領域があることも、このパラドックスは間接的に教えてくれているのかもしれません。

このパラドックスは、すぐに答えが出るものではありません。だからこそ、私たちの知的好奇心を刺激し、物事を多角的に見る良い練習問題になってくれるのです。- 思考の道具箱へ:パラドックスが教えてくれること

-

さて、ここまで全能者のパラドックスという、古くて少し不思議な問いについて、様々な角度から見てきました。「持ち上げられない石」の問題から始まり、「全能」の定義、論理との関係、神学や哲学の視点、そして現代における意義まで、思考の迷宮を一緒に歩んできたような感覚かもしれません。

でも、こんな難しい話をいろいろ聞いても、結局、私たちの普段の生活や考え方に、何か役に立つの?」――そう思われる方もいらっしゃるでしょう。たしかに、全能者のパラドックスの知識が、明日からの仕事や家事に直接役立つわけではないかもしれません。

しかし、このパラドックスと向き合い、考えてきた経験は、単なる知識の獲得以上に、私たちの「考える力」そのものを鍛え、物事を見る「視点」を豊かにしてくれる、たくさんの貴重なヒントを秘めているのです。それはまるで、思考の道具箱に新しいツールを加えてくれるようなものです。ここでは、全能者のパラドックスから私たちが学び取れる、具体的な「考えるヒント」をいくつかご紹介しましょう。これらは、日々の生活や仕事、人間関係の中で、きっとあなたの助けになるはずです。 - ヒント1:言葉のピントを合わせる ~「なんとなく」から「くっきり」へ~

-

全能者のパラドックスを巡る議論の中心にあったのは、常に「言葉の定義」でした。「全能」という言葉一つをとっても、その意味の捉え方によって、結論が大きく変わってしまうことを見てきました。これは、パラドックスに限った話ではありません。

私たちの日常会話や、社会での議論がかみ合わない原因の一つは、実は使っている言葉の意味が、人それぞれ微妙に、あるいは大きくズレていることにあるのかもしれません。「自由」「平等」「幸せ」「改革」「伝統」…こうした重要な言葉ほど、私たちは「なんとなく」分かったつもりで使ってしまいがちですが、その具体的な意味内容は、驚くほど多様です。

このパラドックスは、言葉に対する解像度を上げることの大切さを教えてくれます。- 相手の言葉の意味を探る

人の話を聞くとき、「その人が言う『〇〇』って、具体的にどういう意味なんだろう?」と少し立ち止まって考えてみる。もし分からなければ、「〇〇って、どういう意味で使っていますか?」と尋ねてみる勇気も大切です。 - 自分の言葉の意味を明確にする

自分が何かを主張したり、説明したりするとき、「この言葉は、相手にちゃんと伝わるだろうか?」「誤解される可能性はないか?」と吟味してみる。必要なら、具体的な例を挙げたり、別の言葉で言い換えたりする工夫も有効です。 - 曖昧さの便利さと危険性を知る

比喩や曖昧な表現は、コミュニケーションを円滑にしたり、含みを持たせたりする上で便利なこともあります。しかし、それが思考停止や誤解、時には意図的な操作に繋がる危険性も認識しておく必要があります。

言葉のピントを意識的に合わせようとすることで、コミュニケーションはずっとスムーズになり、思考もよりクリアになります。全能者のパラドックスは、そのための良い訓練相手となってくれたのです。

- 相手の言葉の意味を探る

- ヒント2:「常識」というメガネを外してみる ~「当たり前」を疑う勇気~

-

「全能者は何でもできるはずだ」「論理的に正しいことは、常に正しいはずだ」――全能者のパラドックスは、こうした、一見すると当たり前のように思える前提(思い込み)に、鋭い疑問符を突きつけました。そして、その前提を疑ってみることで、初めて新しい視点や解決の糸口が見えてくることを示しました。

これは、私たちの日常的な思考においても、非常に重要なヒントとなります。私たちは、知らず知らずのうちに、「常識」や「普通」、「みんながそう言っているから」といった、目に見えない「思考のメガネ」を通して世界を見ています。そのメガネは、物事を素早く判断するのに役立つ反面、私たちの視野を狭め、新しい可能性を見えなくしてしまうこともあります。

このパラドックスは、時々、その「当たり前」のメガネを意識的に外してみること、つまり前提を疑う勇気を持つことの大切さを教えてくれます。- 「なぜ?」と問いかける癖をつける

「昔からこう決まっているから」「専門家がそう言っているから」で思考を止めずに、「なぜそうなのだろう?」「本当にそうなのかな?」と問いを発してみる。 - 根拠を探る

その「当たり前」が、どのような根拠に基づいているのかを探ってみる。信頼できる情報なのか、単なる思い込みや慣習ではないか、と吟味する。 - 別の可能性を想像する

「もし、この前提が違っていたらどうなるだろう?」「全く逆の考え方はできないだろうか?」と、意図的に別の視点や可能性を探ってみる。

もちろん、すべての常識や前提が間違っているわけではありません。しかし、時々立ち止まって、自分の思考の土台となっているものを点検してみることは、思考の柔軟性を保ち、誤った判断を避け、時には画期的なアイデアを生み出すきっかけにもなります。

- 「なぜ?」と問いかける癖をつける

- ヒント3:論理という地図、その使い方と注意点

-

全能者のパラドックスは、論理の力を見事に示してくれました。前提から出発し、筋道を立てて推論を進めることで、隠れた矛盾を発見することができます。論理的思考は、複雑な問題を整理し、客観的な判断を下し、他者を説得するための強力な武器となります。このパラドックスの分析を通して、その力を実感した方もいるでしょう。

しかし、同時に、このパラドックスは論理の限界や「落とし穴」についても教えてくれます。- 論理は万能ではない

論理的に正しいことが、必ずしも現実世界で妥当であるとは限りません。また、人間の感情や価値観、倫理観といった、論理だけでは割り切れない領域も存在します。論理的な正しさを追求するあまり、人間的な側面を見失ってしまうのは避けたいところです。 - 前提が間違っていれば、結論も間違う

どんなに論理的な推論が正しくても、出発点となる前提が間違っていれば、導かれる結論も信頼できません。論理的な議論に接したときは、その結論だけでなく、前提が妥当かどうかも吟味する必要があります。 - 詭弁(ごまかしの論法)に注意

一見すると論理的に見える議論でも、巧みな言葉遣いや論点のすり替えによって、相手を言いくるめようとする「詭弁」が使われていることがあります。論理のルールを知ることは、こうした詭弁を見抜く力にも繋がります。

大切なのは、論理的思考を有効な道具として使いこなしつつ、その限界も認識し、他の思考法(例えば、共感的な理解、直観、倫理的な判断など)とバランスを取ることです。論理という地図は便利ですが、それだけを頼りに進むのではなく、周りの景色やコンパスも使いながら、賢く道を歩む必要があります。

- 論理は万能ではない

- ヒント4:割り切れない問題との向き合い方 ~矛盾と共に考える~

-

「持ち上げられない石を創れるか、創れないか」――この問いは、どちらを選んでも困難が伴う「ジレンマ」の典型でした。そして、私たちの現実世界もまた、このような白黒はっきりつけられない、矛盾をはらんだ問題に満ちています。経済発展と環境保護、個人の自由と公共の福祉、効率性と人間らしさ…一方を立てれば他方が立たない、といったトレードオフの関係にある問題は少なくありません。

全能者のパラドックスは、こうした割り切れない問題、矛盾をはらんだ状況と、どう向き合えばよいかを考える上で、示唆を与えてくれます。- 安易な単純化を避ける

複雑な問題を、無理やり「善か悪か」「敵か味方か」といった二元論に押し込めてしまうと、本質を見誤る可能性があります。問題の複雑さや、その中に含まれる矛盾を、まずはそのまま認識することが大切です。 - 多様な視点を取り入れる

一つの立場からだけでなく、異なる立場や価値観からの視点を取り入れることで、問題の全体像がより立体的に見えてきます。対立する意見の中にも、耳を傾けるべき理由があるかもしれません。 - 完璧な解決策を求めすぎない

すべての要求を完全に満たす「完璧な答え」が存在しない場合も多い、という現実を受け入れることも必要です。その上で、様々な要素のバランスを取りながら、少しでもより良い方向性を粘り強く模索していく、という現実的な姿勢が求められます。

矛盾や複雑さから目を背けるのではなく、それらを思考の出発点として受け入れ、粘り強く考え続けること。全能者のパラドックスは、そんな思考の持久力や、しなやかさの重要性を教えてくれます。

- 安易な単純化を避ける

- ヒント5:「なぜ?」を楽しむ気持ち ~知的な遊び心と好奇心~

-

最後に、そしてもしかしたら最も大切なヒントかもしれませんが、全能者のパラドックスは、知的な好奇心や「なぜ?」と考えること自体の面白さを思い出させてくれます。

このパラドックスは、すぐには答えが出ません。考えれば考えるほど、新たな疑問が湧いてくるかもしれません。しかし、その「分からないこと」「不思議なこと」と向き合い、あれこれ思考を巡らせるプロセスそのものに、知的な喜びや興奮があるのではないでしょうか。

現代社会は、効率性や実用性が重視され、すぐに役に立つ知識やスキルが求められがちです。しかし、一見すると何の役にも立たないような問いについて、純粋な好奇心から考えを巡らせる「知的な遊び」の時間もまた、私たちの精神を豊かにし、柔軟な発想や創造性を育む上で、とても大切な役割を果たします。

全能者のパラドックスは、まさにそうした知的な遊び相手として、格好の存在です。- 答えを急がない

分からないことに対して、すぐに検索して答えを見つけようとするのではなく、まずは自分でじっくり考えてみる。 - 疑問を持ち続ける

「なぜそうなるのだろう?」という素朴な疑問を大切にし、それを様々な角度から眺めてみる。 - 考えるプロセスを楽しむ

結論に至ることだけが目的ではなく、思考の迷路をさまようこと自体を楽しむ。

子供の頃に持っていたような、世界に対する尽きない好奇心や、「なぜ?」という問いを発する力を、大人になった私たちも、時々思い出してみる価値があるのではないでしょうか。

- 答えを急がない

- 思考のヒントを、あなたの日々へ

-

全能者のパラドックスから学べるこれらのヒントは、特別な才能や難しい知識を必要とするものではありません。むしろ、日々の生活の中で少し意識を変えたり、物事を見る角度を工夫したりすることで、誰でも実践できる「考え方のコツ」のようなものです。

言葉の解像度を上げ、当たり前を疑い、論理を使いこなしつつ限界を知り、矛盾や複雑さと向き合い、そして知的な好奇心を持ち続けること。これらのヒントを、あなたの思考の道具箱に加えてみることで、日々の情報が少し違って見えたり、問題への取り組み方が変わったり、あるいは単に考えることがもっと楽しくなったりするかもしれません。

この古いパラドックスが、あなたのこれからの思考の旅路にとって、ささやかながらも役立つ道しるべとなることを願っています。

この古くから存在する問いかけは、単なる言葉遊びや、特定の宗教・哲学の専門家だけが関心を持つような特殊な問題ではありませんでした。むしろ、それは私たちが世界を理解し、他者とコミュニケーションをとる上で不可欠な、「言葉」と「論理」、そして「思考」そのものの性質と限界について、根源的な光を当てるものでした。

私たちはまず、「全能」という言葉そのものが、決して単純な意味を持つわけではないことを目の当たりにしました。「文字通り何でもできる」のか、「論理的に可能なことなら何でもできる」のか、あるいは「その存在の本質に反しない範囲でできる」のか。定義が変われば、パラドックスの様相も一変します。このことは、私たちが普段何気なく使っている言葉、特に「自由」「正義」「幸福」といった抽象的で重要な言葉がいかに多義的であり、その意味を明確にすることなく議論を進めることが、いかに危険であるかを教えてくれました。言葉という道具の便利さと、同時にその曖昧さや危うさに対する感度を高めること。これが、パラドックスから得られた一つ目の大きな気づきでした。

次に私たちは、論理という思考の道具の力と、その限界について考えました。「持ち上げられない石」の問題は、論理的な推論を丹念に追うことで、その矛盾した構造を明らかにすることができます。筋道を立てて考える力は、私たちが物事を正確に理解し、判断するための強力な武器です。しかし、同時に、このパラドックスは論理の限界も示唆しました。「丸い四角」のように、論理的に矛盾した事柄は、そもそも「可能なこと」の範囲に入るのか?という問い。そして、「論理的に不可能なことは全能に含まれない」という考え方が、パラドックスを回避する有力な手段となること。これは、論理が万能ではなく、それ自体が特定のルールや前提に基づいていることを示唆します。また、論理的な正しさが、必ずしも現実的な妥当性や、人間的な価値、倫理的な正しさを保証するものではないことも、心に留めておくべき点でした。論理を使いこなしつつも、その限界をわきまえ、他の視点とのバランスをとることの重要性を、このパラドックスは教えてくれたのです。

さらに、この問いかけは、異なる分野の人々が、それぞれの視点からどのように思考を巡らせてきたかを見せてくれました。神学の世界では、「神は全能である」という信仰の核心に関わる問題として、真剣に向き合われました。神の理知的な側面を強調し、論理との調和を図ろうとする試みもあれば、人間の理性の限界を認め、信仰の超越性を主張する立場もありました。そこには、信仰と理性という、人間の精神にとって重要な二つの柱の間で、バランスを見出そうとする苦闘の歴史がありました。一方、哲学の世界では、神の存在そのものよりも、パラドックスが露わにする言語や論理、そして人間の認識能力の限界といった、より普遍的な知性の働きに関心が向けられました。言葉の意味が使われ方によってどう変わるのか、論理的な矛盾はなぜ生じるのか、私たちの思考の枠組み自体に限界があるのではないか。こうした問いを通して、哲学は私たちの自己理解を深めようとしてきました。

そして、驚くべきことに、この何世紀も前のパラドックスが提起した問題構造やテーマは、現代社会が直面する様々な課題と深く響き合っていることも明らかになりました。急速に進化する人工知能(AI)の能力とその限界、制御可能性を考えるとき。遺伝子工学や核技術など、強大な力を持つ科学技術の倫理的な意味合いやリスクを評価するとき。あるいは、政治における権力や社会システムが持つ潜在的な矛盾や限界について考察するとき。全能者のパラドックスが示した「力の限界」「意図せざる結果」「論理的な矛盾」「自己言及性」といったテーマは、現代的な問題を分析し、批判的に考えるための有効な視点や思考ツールを提供してくれます。「何でもできる」という幻想がいかに危ういか、そして限界や矛盾と共に物事を考えることの重要性を、この古い問いは現代に生きる私たちにも語りかけているのです。

最終的に、この全能者のパラドックスとの対話を通して、私たちは特定の知識や確定的な答えを得るというよりも、むしろ、より良く考え、より深く理解するための具体的な「ヒント」や「思考の姿勢」を学ぶことができたのではないでしょうか。

- 言葉の定義に注意を払い、その意味の解像度を高めること。

- 「当たり前」や「常識」とされる前提を鵜呑みにせず、批判的に問い直す勇気を持つこと。

- 論理的に考える力を鍛えつつ、その限界や落とし穴も認識し、他の視点とのバランスをとること。

- 白黒つけられない複雑な問題や矛盾から目を背けず、それらと共に粘り強く考える姿勢を身につけること。

- そして、すぐに役に立つかどうかという実用性だけでなく、純粋な好奇心から「なぜ?」と問い、考えること自体の面白さや価値を大切にすること。

これらは、変化が激しく、情報が氾濫し、複雑な問題が山積する現代社会を生きていく上で、私たち一人ひとりが身につけておきたい、普遍的で重要なスキルや態度と言えるでしょう。

全能者のパラドックスは、私たちに明確な「正解」を与えてくれるわけではありません。もしかしたら、それは永遠に解けない謎なのかもしれません。しかし、大切なのは、答えそのものよりも、その問いと向き合い、悩み、考え続けるプロセスなのかもしれません。そのプロセスの中にこそ、私たちの思考を鍛え、視野を広げ、世界の見方を豊かにしてくれる、無数の学びが隠されているのですから。

この知的な冒険が、あなたの日常の思考に、ささやかながらも新しい光をもたらすきっかけとなれば幸いです。そして、これからも続くであろう、あなた自身の「考える旅」が、実り多く、楽しいものであることを願っています。

コメント